ダイナミックマイクとコンデンサーマイク――

この2つの違い正しく説明できますか?

音楽制作やライブ、配信など、マイクを選ぶ場面は意外と多いもの。でも「どっちを選べばいいのかよく分からない」という声もよく耳にします。

我々はライブハウス運営とスタジオ経営を13年以上続け、音響エンジニアとしても数えきれないマイクと向き合ってきました。

そんな現場の経験から、初心者でも迷わず選べる「ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違いと使い分け」を、わかりやすくお伝えします。

これから機材をそろえたい人も、もう一歩プロを目指したい人も、ぜひ参考にしてください!

目次

ダイナミックマイクとコンデンサーマイク、どう違うの?

記事のPOINT

- ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの構造的な違い

- 音の拾い方・特性の違い

- 向いている用途・シチュエーション

- 選び方のポイントとおすすめモデル

ダイナミックマイクとは?|特徴とメリット・デメリット

我々が音響現場でよく扱う「ダイナミックマイク」は、ムービングコイル式という構造を持っています。

これは、音の振動を受けたダイアフラム(振動板)がコイルを動かし、その動きを電気信号に変換する仕組みです。

このシンプルな構造のおかげで、非常に頑丈です。多少手荒に扱っても壊れにくく、湿気や温度変化にも比較的強いため、我々もライブハウスや野外イベントでは、真っ先にダイナミックマイクを選択肢に入れます。

また、ハウリング(いわゆる「キーン」という音)にも強いという特長があり、大音量のモニタースピーカーが近いステージ環境でも安心して使えます。

ただし、感度はコンデンサーマイクに比べるとやや低く、繊細なニュアンスや空気感を拾う能力は限定的です。

そのため、繊細なボーカル録音や高解像度が求められるスタジオ用途では、他のマイクを選ぶこともあります。

総合的に見ると、ライブパフォーマンスや屋外収録など、タフさと信頼性が求められる現場向きのマイクと言えるでしょう。

よく使われる代表モデル

- Shure SM58

→ 我々が現場で最も多く使用してきたダイナミックマイクの一つ。

クリアで抜けの良い音質、驚異的な耐久性、そしてコストパフォーマンスの高さで、プロ・アマ問わず圧倒的人気を誇ります。

コンデンサーマイクとは?|特徴とメリット・デメリット

我々がレコーディング現場で愛用する「コンデンサーマイク」は、電極(ダイアフラムとバックプレート)間に電荷を蓄える構造を持っています。

このため、動作にはファンタム電源(48Vの直流電源)が必要となります。

ファンタム電源とは?関連記事

この仕組みにより、コンデンサーマイクは非常に感度が高く、繊細な音のニュアンスまで忠実に拾うことができます。

また、音の解像度が非常に高く、広がりや空気感、空間表現に優れているため、ボーカル録音やアコースティック楽器、スタジオレコーディングで真価を発揮します。

一方で、構造が繊細なため、衝撃や湿気に弱いという弱点もあります。

特にダイアフラムが破損しやすいため、持ち運びやセッティング時には慎重な取り扱いが求められます。

総じて、コンデンサーマイクは宅録からプロフェッショナルなスタジオワークに至るまで、クオリティ重視の音声収録に最適な選択肢です。

よく使われる代表モデル

- Audio-Technica AT2020

→ 我々も宅録環境でよく推奨するコストパフォーマンスに優れたエントリーモデル。クリアで扱いやすい音質が特徴。

- Neumann U87

→ 世界中のプロフェッショナルスタジオで標準的に使われる名機。ナチュラルで厚みのあるサウンド、圧倒的な存在感を持ち、あらゆるジャンルで最高品質の録音を実現。

初心者におすすめのコンデンサーマイク5選

【比較】ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違い

構造の違い

→ ダイナミックは「物理的な動き」で信号を作り、コンデンサーは「電気的な変化」で信号を作ります。

耐久性の違い

→ ダイナミックは「多少の乱暴」でも問題なし、コンデンサーは「壊れやすい繊細機器」として扱うべき。

感度と用途の違い

→ 大音量のライブならダイナミック、繊細な録音ならコンデンサーが適役。

必要な機材の違い

→ 初心者向けに最初に選ぶなら、手軽に使えるダイナミックマイクが無難。

【選び方】どちらを選ぶべき?|プロ目線のアドバイス

使う場所と目的で選ぶ

我々が現場で判断する最初の基準は「使用環境と求める音質」です。

- ライブや野外イベント:機材の扱いがラフになりがち。セッティングもスピード重視。そのため耐久性に優れたダイナミックマイクを選びます。

- スタジオ収録・宅録:クリーンな音を最大限に引き出したい。繊細なニュアンスを求めるならコンデンサーマイク一択です。

また、空調音や環境ノイズが多い場所では、逆にコンデンサーマイクの高感度が仇になることもあるので注意が必要です。

ノイズ対策を重視するなら?

「ノイズに悩まされる環境」で使う場合は、ダイナミックマイクが有利です。

理由は単純で、感度が低いため、周囲の環境音や機材ノイズを拾いにくいからです。

例えば:

- 狭い防音ブースでもエアコンの微細な音を拾いたくない場合

- 路上ライブや屋外配信で、風音や雑踏を最小限に抑えたい場合

逆に、コンデンサーマイクを選ぶなら「部屋の静寂性」や「防音処理」が必須条件になります。

レコーディングブースや静かな夜間収録向きです。

1本目に買うならおすすめは?

もし最初の1本を選ぶなら、我々はダイナミックマイク(Shure SM58クラス)を推奨します。

理由は以下の通りです。

- セッティングがシンプル

- ファンタム電源など追加機材が不要

- 万が一落としても壊れにくい

- 音作りの基礎(近接効果・マイク位置)を学びやすい

コンデンサーマイクは素晴らしい音質を得られますが、最初に買うには取り扱いがシビアすぎるため、失敗しやすいのが現実です。

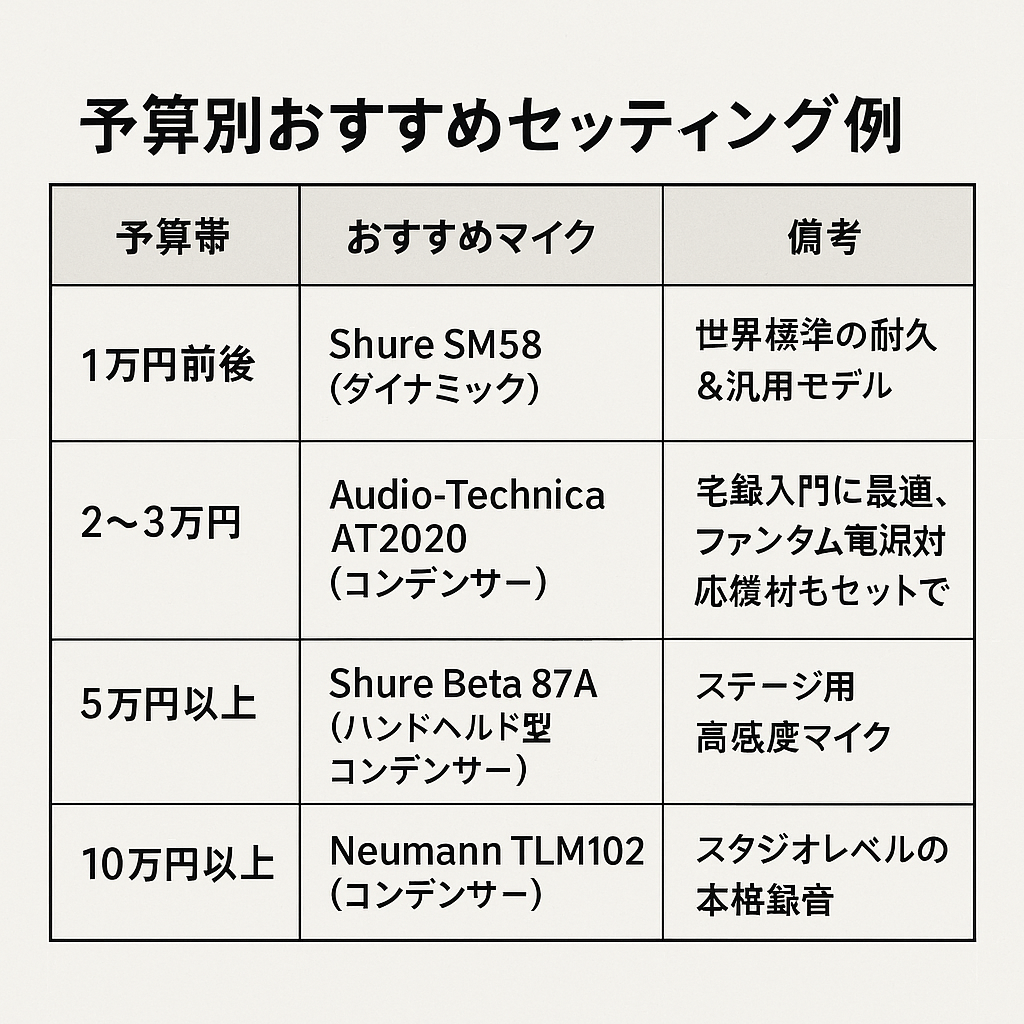

予算別おすすめセッティング例

マイク本体だけでなく、「インターフェース」や「スタンド」「ポップガード」なども一緒に考えると後悔しません。

【体験談】プロの現場ではこう使い分ける

ライブ現場:ダイナミックマイクの耐久性のありがたみ

実際に我々がPAエンジニアとしてライブサポートしている現場では、1日に何本もマイクが落下することがあります。

リハーサル中にケーブルが引っかかり、マイクが床に転げる…そんな場面は日常茶飯事。

それでもSM58やBETA58Aクラスのダイナミックマイクならびくともしない。

これが、現場で「安心して預けられる道具」として選ばれる理由です。

また、大音量のバンド演奏では、マイクに過大入力がかかるシチュエーションも頻繁にありますが、ダイナミックは自然なリミッティング効果を持っているため、破綻せずに耐えてくれるのです。

もちろん、落としていいマイクではないので、扱いはダイナミックでも丁寧にしましょう!

レコーディング現場:コンデンサーマイクで「空気感」を録る大切さ

逆にスタジオでは、コンデンサーマイクの性能が圧倒的に求められます。

特にボーカル録音では、「息づかい」「口の開閉音」「ちょっとした表情の変化」――

これらをそのまま録音することができるのはコンデンサーだけです。

たとえば、Neumann U87を立てたとき、スタジオの空気そのものが録音できるような感覚になることがあります。

細かなダイナミクス、マイク前の微細な空気振動、それを余すことなくキャプチャーできるかどうかは、コンデンサーの世界。

これが、プロのレコーディングでコンデンサーマイクが欠かせない理由です。

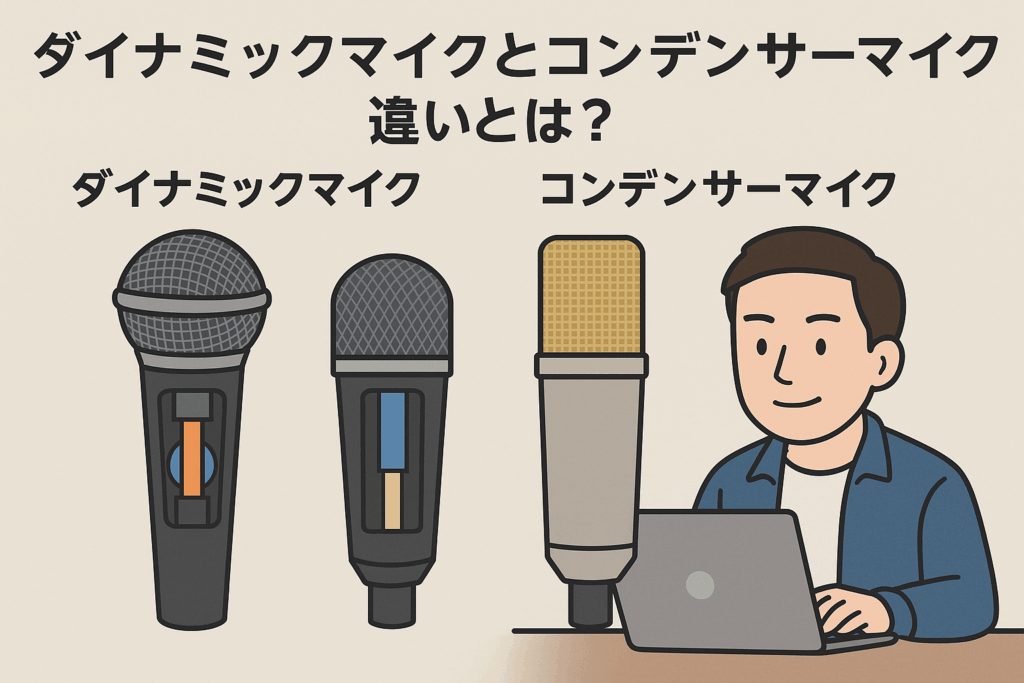

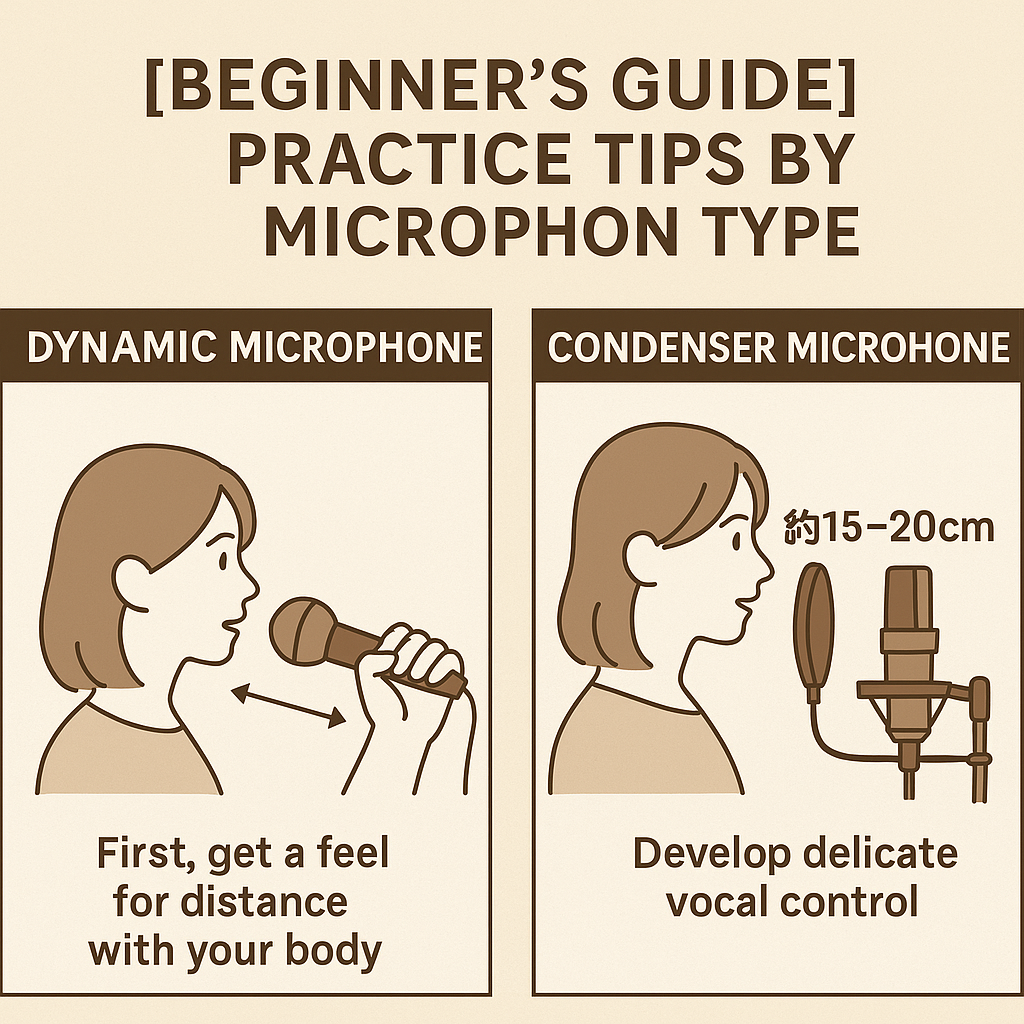

初心者向けマイク別・練習方法ガイド

ダイナミックマイク編|まずはマイクとの距離感を体で覚える

ポイントは「距離と角度」です。

ダイナミックマイクは、基本的にマイクに近づいて歌う/話す設計になっています。

練習方法

- 口とマイクの距離を拳1個分(約5cm)に固定する

→ これを徹底するだけで、音量ムラやノイズを大幅に防げます。 - 角度は真正面から。少し斜め上から当てるのもOK

→ ポップノイズ(破裂音)対策に有効です。 - 声のボリュームを変えながら距離調整を練習

→ 大声を出すときはほんの少しマイクを離す、小声ではぴったり寄る。

「マイクワーク」の基本がここにあります。

ミニ練習メニュー

- 好きな曲を流しながら「距離固定」で歌う練習

- 鏡を見ながらマイク位置をチェックする

コンデンサーマイク編|繊細な発声コントロールを身につける

コンデンサーマイクは「環境音まで拾う」ので、発声・ノイズ管理がすべて音に出ます。

練習方法

- 口とマイクの距離は約15〜20cm、正面から

→ ダイナミックより少し離して、「空気感」を録るイメージです。 - 大きな声を出しすぎない

→ コンデンサーは感度が高いので、少し抑えた自然な声量でOK。 - ポップガード(風防)を使って練習

→ 息がマイクに直接当たらないようにするクセをつけましょう。 - 無音区間も意識して録音練習

→ 「話していないとき」にも環境ノイズが録音されるため、体の動きや呼吸音も意識する練習を。

ミニ練習メニュー

- ボーカルラインを囁くように歌い、細かな声のコントロールを試す

- リップノイズ(口の開閉音)を録って、改善ポイントを探す

まとめ|ダイナミックマイクとコンデンサーマイク

あなたにぴったりのマイク選びを

どちらか一方が「優れている」というものではありません。

それぞれに得意な場面、活かせる特徴があり、「使い分ける」ことこそが本当の音作りの第一歩です。

たとえば、

- ライブやリハーサルでは、耐久性とノイズ耐性に優れるダイナミックマイクが力を発揮します。

- 一方で、スタジオ収録や宅録では、繊細なニュアンスを捉えるコンデンサーマイクが真価を発揮します。

そして、最初の1本を選ぶとき。

我々が常に伝えているのは、「自分がやりたいこと、目指すスタイルに合わせる*ということです。

- ライブ中心なら、Shure SM58のような堅牢なダイナミックマイク。

- 自宅でじっくりレコーディングしたいなら、Audio-Technica AT2020のような手頃なコンデンサーマイク。

まずは、自分の「使うシーン」と「音に求める理想像」を描き、そこにフィットするマイクを選んでください。

マイクは、あなたの声や楽器の“分身”です。

正しく選び、正しく扱うことで、あなたの音楽表現は確実にワンランクアップします。

PR

この記事は

ライブハウスUntitledなどを運営する

el music entertainment

が作成しています

レンタルスペース、東京都上野駅 100名規模

DJイベント、オフ会、ファンミーティング

マイク、音響完備のステージ

土日料金 半日¥49800-終日¥99800-

100名規模で都内最安値でレンタルできる会場

場所:

台東区上野公園、東京芸大近く

イベントスペース Untitled

[リンク: https://www.mobile-untitled.com/]

- Amazonで7,000円。毎日10本売れてる格安アコギは本当に“使える”のか?

- ガチで音質が上がった。自宅レコーディングのマストアイテムYOPIN 吸音材

- エンジニアが オーディオテクニカ AT2020 CWH を実際に使ってみた感想

- M-Audio M-Track Soloが売れている理由|宅録初心者の最適解?

- NikoMaku SWAN-S レビュー。電子ピアノは「音質を割り切れる人」に最適?

このブログの作者について

ライブも動画も手がける、音と映像のプロ。

18歳から大阪のライブハウスでPA業務を経験しつつ、バンド活動や音源制作もこなしてきた現場叩き上げ。

27歳で東京へ上京、32歳で念願のライブハウス「Untitled」をオープン。PA・音響・機材施工をすべて自分でこなしながら、気づけば13年。

コロナで経営はピンチに。それでもくじけず、新たな一歩としてYouTube事業をスタート。

登録者数300万人以上の超人気Youtuberと動画制作を展開し、最大160万再生を超える動画も生まれました。

秋葉原・上中里には、撮影・収録に特化したスタジオも自ら立ち上げ。

防音工事やルームチューニングの分野でも、十数年付き合っている施工パートナーと共に「音が生きる空間」を追求。

音楽と映像、どちらの現場にも精通したクリエイターとして、今日も“リアル”な表現を探し続けています。