ベース初心者が最初にぶつかる壁のひとつが「エフェクター選び」。種類も多く、価格帯も幅広いため「結局どれを買えばいいの?」と迷う人が多いはず。この記事では、初心者でも失敗しないエフェクター選びのコツを紹介しつつ、1万円以下・3万円以下で買えるおすすめモデルや使い方、設定例までわかりやすく解説します。

目次

初心者向け|ベース用エフェクターの選び方

概要(POINT)

失敗しない選び方とよくある落とし穴

ベース初心者に必要な基本エフェクトとは?

予算別:1万円以下/3万円以下のおすすめモデル

組み合わせると便利な定番エフェクターセット

初心者向けの使い方&設定ガイド

ベース用エフェクター、って必要?

そもそもエフェクターは何をするもの?

エフェクターとは、楽器の音に“変化”や“彩り”を加えるための機材です。

原音に対して音質や音圧、空間的な効果を足したり、逆に整えて聞こえやすくする役割を担っています。

ベースの場合、使われる代表的なエフェクターには以下のような種類があります:

- コンプレッサー:音の粒を揃え、演奏が安定する

- オーバードライブ/ディストーション:音に歪みを加え、パンチを出す

- コーラス/リバーブ:空間的な広がりや奥行きを演出

- EQ(イコライザー):特定の周波数を強調またはカットし、音作りを調整

つまり、エフェクターは音作りのパレット。

プレイスタイルやジャンルに合わせて、より表現力豊かなベースサウンドを実現するための道具なのです。

PR

この記事は

ライブハウスUntitledなどを運営する

el music entertainment

が作成しています

レンタルスペース、東京都上野駅 100名規模

DJイベント、オフ会、ファンミーティング

マイク、音響完備のステージ

土日料金 半日¥49800-終日¥99800-

100名規模で都内最安値でレンタルできる会場

場所:

台東区上野公園、東京芸大近く

イベントスペース Untitled

[リンク: https://www.mobile-untitled.com/]

なぜギタリストよりベーシストの方が選びに慎重?

エレキギターでは「派手な音作り」が求められることが多く、エフェクターによる変化も劇的。

そのため多くのギタリストが多彩なエフェクトを使います。一方、ベースはバンド全体の土台。音の役割として「支える」「繋ぐ」「リズムを安定させる」といった性質が強いため、

🎸 遊び心よりも、安定感と実用性

という事情があります。

また、エフェクターの使い方次第で音がこもったり、埋もれたりするリスクも。ベースの帯域は低域が中心なので、ちょっとした設定の違いで音抜けやバランスに大きく影響します。

だからこそ、ベーシストは「本当に必要な1台」をじっくり選ぶ傾向があるのです。

生音とのバランスが重要な理由

ベースは、アンプやライン出力を通じて生の音に近い状態で鳴らす機会が多く、原音のクオリティがそのまま出音に影響します。そのため、エフェクターを使う場合でも

- 原音を活かすセッティング

- 効果をかけすぎない“引き算の美学”

- 生音とエフェクト音のブレンド

といったバランス感覚がとても重要です。

とくにライブでは、PA(音響)に送られる音が「エフェクター経由」になるケースが多いため、「この1台で全ての音が決まる」という場面も少なくありません。

初心者が最初に選ぶべきなのは、「音を激変させる」エフェクターよりも、「音を整える」「聞こえやすくする」といった補正系・実用系エフェクターなのです。

初心者がまず知るべき「基本の3種類」

ベース初心者がエフェクター選びに悩んだとき、最初に知っておきたいのが「どれが“必要”で、どれが“遊び”なのか」という視点。

実際に多くのプロや経験者が口を揃えて推すのが、次の3タイプです。

コンプレッサー(音を整える)

ベース用コンプレッサーは、音量のムラを自動で整えてくれる魔法のツール。

強く弾いたときの音は抑え、弱く弾いたときの音は持ち上げてくれるため、音が「均一」になり、バンドアンサンブルの中でも埋もれにくくなるという効果があります。

とくに初心者は、右手のピッキングの強弱が安定しにくいので、コンプはまさに救世主です。

おすすめの設定例(ノブ表記がある場合)

- Threshold(感度):12時

- Ratio(圧縮比):3:1〜4:1

- Attack(立ち上がり):9〜10時(遅め)

- Release(戻り):1〜2時(やや速め)

- Gain(音量):原音と同じくらいに調整

初心者モデルとしては、MXR M87 Bass Compressor や EBS MultiComp が扱いやすく人気です。

オーバードライブ(音にパンチを)

オーバードライブは、ベースに「歪み」を加えるエフェクター。ギターのような激しい歪みとは違い、低音の輪郭を残しながら、芯を太く・前に出すことが目的です。

特にロック、パンク、ポストロック系ベーシストには定番。クリーンな音では埋もれがちなパートでも、歪みを加えるだけで「主張する音」に変化します。

初心者でも扱いやすいナチュラル系のモデル

- BOSS ODB-3:万能。ゲイン幅が広い

- Tech 21 SansAmp Bass Driver DI:1台で歪み・EQ・DIとして使える万能選手

- Darkglass Microtubes B3K:現代的なサウンド。芯を保ったまま攻められる

ポイントは歪ませすぎないこと。

まずは「ドライブ1〜2時程度」で、原音がしっかり聴こえるように意識しましょう。

コーラス/イコライザー(空間と音色の調整)

この2つは「味付け系」とも言える存在ですが、ベースにおいては実は非常に実用的な効果を持っています。

コーラスは、わずかにずれた音を重ねることで“厚み”や“揺れ”を加えるエフェクター。ベース用コーラスはあまり派手すぎず、空間感を自然に広げることができます。

- ピック弾きやスラップと相性◎

- ソロやバラードで映える

- 暗い音に透明感を出したい時有効

初心者向けには BOSS CEB-3 がおすすめです。

イコライザー(EQ)は、低音・中音・高音などの帯域を好みに応じて調整できるツール。

- 音がこもる? ⇒ 高音を少し上げる

- スラップが抜けない⇒ 中低域カット

- モコモコしすぎ? ⇒ 200Hzを下げる

といった感じで、音の“見え方”を整える最後の仕上げとして使われます。

コンパクトで使いやすいEQとしては、MXR M109S や Source Audio EQ2 などが有名です。

初心者はどちらか1つからでもOK!

コーラスもEQも、「あったら便利」だけど、必須ではないという立ち位置。

まずは「コンプ → オーバードライブ」を揃え、その後「EQ or コーラス」のどちらかで自分の音を整えるのが自然なステップです。

まとめポイント:

- 最初は「整える系」から

- 歪み・空間系は徐々にプラス

- 無理に全部揃えなくてもOK!

初心者向け!おすすめベース用エフェクターと組み合わせ

記事のポイント

- 1万円以下のおすすめ

- 3万円以下のおすすめ

- 組み合わせの例

- 基本的な使い方

エフェクター選びにおいて、最初の基準になるのが「予算」。

ここでは、ベース初心者でも手を出しやすい「1万円以下」と、少しこだわり始めたい人向けの「3万円以下」に分けて、おすすめモデルを紹介します。

1万円以下のおすすめ(コスパ重視)

限られた予算でスタートしたい初心者には、この価格帯で手に入るモデルが心強い味方です。

まずは1〜2台から導入し、徐々に自分の音を作っていくのが理想です。

BOSS Bass Limiter Enhancer(LMB-3)

ベース専用に設計されたコンプレッサー&リミッター。ピークを抑えてサウンドを整えつつ、「Enhance」機能でアタックを際立たせることも可能。ライブやスタジオでも定番のモデルで、耐久性も抜群です。

Behringer BOD400

とにかく安く歪みを試してみたいならこれ。約4,000〜5,000円程度で手に入るにもかかわらず、太くて迫力のあるベースドライブを再現。

音質はやや荒削りだが、入門用としては十分な性能を備えています。

Mooerシリーズ(特にYellow Compなど)

ミニサイズでボードに組み込みやすく、基本的な効果はしっかりカバー。

Yellow Comp(コンプレッサー)はナチュラルな効き方で初心者にも扱いやすい設計。省スペースと実用性を両立したい人におすすめ。

【国内正規品】 Mooer ムーアー Micro Series コンプレッサー Yellow Comp

この価格帯のポイントは、「まず触ってみる」こと。音の変化を体感し、自分に必要なエフェクトを知るにはぴったりの選択肢です。

ライブハウスの音響さんの話によると・・・

今紹介した、3つのエフェクターは大学生からはじめてベースを始めるような初心者の方などが、よく利用していて、安定していい音がでていて、使い方もシンプルでおすすめだそうです!

3万円以下のおすすめ(高品質)

音の質感や汎用性を求め始めたら、少し背伸びしたこの価格帯にステップアップしてみましょう。ライブや録音でも信頼できるモデル。

Darkglass Microtubes X

歪みとクリーンの帯域を分けて調整できる設計で、低音は締まりつつ高域は鋭い――そんな理想的なバランスが実現。全てにおいて非常に優れていて、ローエンドとトレブルそれぞれにコンプレッサーとサチュレーションを与える周波数を選択可にし、能ラウド系やテクニカル系ベーシストに特に人気です。

MXR Bass Compressor(M87)

ナチュラルな音圧が得られる、スタジオクオリティのコンプレッサー。

5つのLEDインジケーターで圧縮具合を視覚的に把握でき、細かい調整も思いのまま。

ロック〜ファンク、ジャズまでジャンルを選ばない万能タイプ。

本当にど定番のモデルで、1週間に1回はライブハウスの現場で目撃されています。

「これ1台でライブができる」と言われるほどの名機。真空管アンプ風の音作りができ、DI(ダイレクトボックス)機能も備えているため、PA卓に直で送っても即戦力。ロック系はもちろん、多彩なジャンルで活躍。スタッフ激推しのアイテム!!

Tech 21 SansAmp Bass Driver DI

こちらもど定番のモデルで、1週間に1回はライブハウスの現場で目撃されています。ロック系のバンドさんなら大体もってるかもしれない。

この価格帯は、単なる“音の変化”ではなく、“音の完成度”を引き上げてくれるクオリティがあります。音作りに悩んでいる人ほど、これらのモデルを使って「自分の音」を育ててみてください

機材購入なら、体験型のRock on lineがおすすめ!

体験型!!音楽制作のソフトや機材がそろう専門店。「Rock oN Line」がやばすぎる!

初心者におすすめのベースエフェクター組み合わせ例

エフェクターは1台だけでも十分効果的ですが、組み合わせることでさらに音作りの幅が広がります。ここでは、初心者でも扱いやすく、ジャンルやプレイスタイルに合わせて使える定番の組み合わせを紹介します。

音作り安定型:コンプ+EQ

最初に揃えるならこのペアが鉄板。コンプで音の粒を揃え、EQで音域バランスを整えることで、「聞きやすく、埋もれにくい音」が実現します。

- ベースの生音を活かしつつ、しっかりとした存在感を確保

- スラップや速いフレーズでも音がバラけにくい

とくにバンドアンサンブルの中で「なんとなく埋もれてしまう」と感じている人には最適な組み合わせです。

ロック:オーバードライブ+コンプ

歪ませてパンチを出しつつ、コンプで暴れすぎないようにコントロール。芯が太く、前に出るロックサウンドにぴったりです。

- ピック弾きやリフ中心のプレイと好相性

- スタジオやライブでもそのまま使える音に

歪みの後ろにコンプをつなぐことで、出力レベルの安定感も増します。

めんどくさいならSansAmpのみで完結

1台で複数のエフェクト機能をカバーできるTech 21 SansAmp Bass Driver DIは、シンプルながら強力。歪み、EQ、DI(ライン出力)が一体化しているため、「これ1台で音作りが完結する」というのが魅力です。

- ライブやスタジオでも手軽に使える

- セッティングが簡単なので初心者にも安心

- 音が明確に変わるので練習にも最適

TECH21 PROGRAMMABLE BASS DRIVER DIは、BASS DRIVER DIがベースになっており、プログラム機能が3チャンネル搭載されています。フットスイッチでコントロールできるため、好みのサウンドを作り、素早く切り替えることができるのが特徴です。フットスイッチをダブルクリックするだけでプログラミングすることができるので、操作もとても簡単です。3種類のサウンドを保存することができるので、使い分けることによって音楽の幅が更に広がります。

「何から買えばいいかわからない」なら、まずSansAmpを選んでおけば間違いありません。

基本的な使い方と設定のコツ

どんなに良いエフェクターを持っていても、使い方を間違えれば逆効果になることも。初心者にありがちな失敗を防ぐために、基本的な使い方とセッティングのコツを押さえておきましょう。

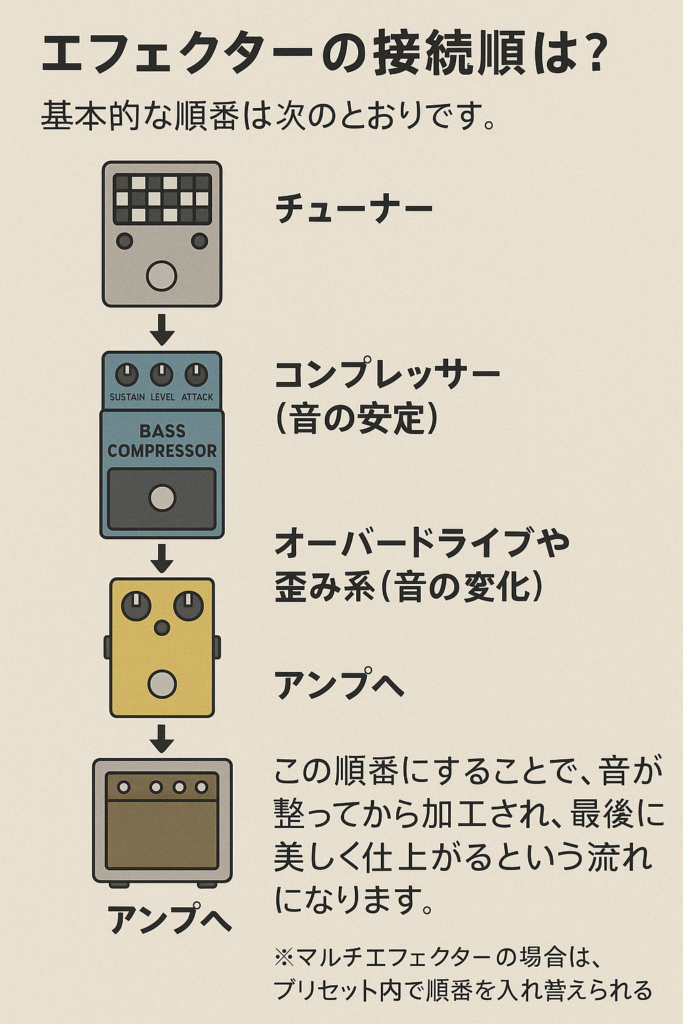

エフェクターの接続順は?

基本的な順番は次のとおりです。

- チューナー

- コンプレッサー(音の安定)

- オーバードライブや歪み系(音の変化)

- EQやコーラスなど(音の補正・空間演出)

- アンプへ

この順番にすることで、音が整ってから加工され、最後に美しく仕上がるという流れになります。

※マルチエフェクターの場合は、プリセット内で順番を入れ替えられるものも多いので、好みに応じて実験してみましょう。

ノブの設定は「12時スタート」が基本

初めて触るエフェクターは、「全部真ん中=12時」から始めるのがコツ。

そこから耳で変化を聴きながら微調整することで、理想の音に近づけていきます。

- 効果が強すぎる? → 少し下げて様子見

- 効果がわからない? → 少しずつ上げて確認

無理に派手にする必要はありません。あくまで「補助ツール」としての感覚で使いましょう。

アンプとのバランスを大切に

エフェクターだけで完結するわけではありません。

最終的に鳴るのはアンプやPAシステムなので、そこでの音量・EQ設定との兼ね合いも重要です。

- ライブ前には必ずリハで音チェック

- 家ではヘッドフォンで細かく調整

- スタジオでは他パートとのバランスを意識

ベースは「支える音」だからこそ、全体でどう聴こえるかを意識すると、上達も早くなります。

失敗しない選び方とよくある落とし穴

ベース用エフェクター選びにおいて、初心者が陥りやすいミスにはいくつか共通点があります。後悔しないためにも、以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。

高ければ良いというわけではない

よくありがちなのが「とりあえず高級機を買えば間違いないだろう」という考え。でも実際には、自分の演奏スタイルや目的に合っていないと宝の持ち腐れになります。

- プリセットが複雑で使いこなせない

- 機能が多すぎて逆に迷う

- 音作りの本質を理解する前に機材に頼りすぎてしまう

まずはシンプルなモデルから始めて、必要に応じてステップアップするのが正解です。

コンパクト派?マルチ派?自分に合ったスタイルを選ぼう

コンパクトエフェクターは1台ごとの個性が魅力ですが、持ち運びや電源管理が面倒になることも。対してマルチエフェクターは、1台で複数の効果が使える便利さがある一方で、音の個性が薄くなりがち。

- 音にこだわりたい → コンパクト

- とにかく手軽に始めたい → マルチ

どちらが良い悪いではなく、目的と使い方に合わせて選ぶのがポイントです。

BOSS/GT-1B ボス マルチエフェクター ベース用エフェクター

ポイント

BOSSの名機「GT-1」に、待望のベース専用マルチエフェクターが登場!

GT-1Bは、フラッグシップ級のサウンドを、軽くてコンパクトなボディに凝縮。まさに「持ち歩けるプロ仕様」

- 定番から最先端まで使えるエフェクトを豊富に搭載

- 自宅練習もライブもこれ1台でOK

- アンプモデリング&COSM技術で極上の音作り

- USBで録音やエディットも簡単

初心者でも直感で使える操作性なのに、

プロの現場にも耐える音質と拡張性。

「何から買えばいい?」と迷ったら、まずはGT-1B。

この1台があれば、どこでも最高の音が出せる。

安物買いの銭失いに注意

激安モデルに飛びついてしまうのも初心者あるある。ただし、安すぎる機材はノイズが多かったり、耐久性に難があることも。レビューやYouTubeで音を確認し、「最低限の品質」を見極める目を持つことが大切です。

チェックポイント:

- 本体の作り(ガワが安っぽすぎないか)

- 電源ノイズが出ないか(とくにアンプに繋いだ時)

- 長く使っているユーザーが多いか

価格だけで決めず、「多くの人が勧めている理由」を探ってみると、納得のいく買い物ができます。

まとめ 初心者ことエフェクターを選ぶ前にベースをよく理解しょう!

初心者にとってエフェクターは、まるで「音の冒険道具」。最初は何が必要かわからなくても、少しずつ揃えていく中で、自分だけのサウンドが見えてきます。

まずはコンプレッサーで音を整えることから始め、オーバードライブで存在感を足し、EQやコーラスで細かな味付けをしていくのが理想的なステップです。

1万円以下でも十分使えるモデルは多く、3万円以下になれば「現場でも使える本格派」も視野に入ります。そして、音作りに慣れてくれば、自分好みの組み合わせやセッティングが自然と身についてくるはずです。

音に正解はありません。だからこそ、「迷いながら選ぶ楽しさ」も、エフェクターの醍醐味のひとつ。ぜひこのガイドを参考に、あなただけのベースサウンドを見つけてください。

- ワイヤレス ラベリアマイク で失敗しない選び方とおすすめモデル

- マイクプリアンプ単体おすすめ5選|用途別で選ぶベストモデルと選び方ガイド

- 乾燥剤は“楽器の保険”|プロが教える楽器ケース内の湿度管理とおすすめ乾燥剤

- ドラム録音に必要なのはマイク選びよりも床と壁の確認がおすすめ

- プロドラマーへの最短ルート?Carinaのポータブルドラムがおすすめ!