ワイヤレスマイク使用時に発生しやすいフィードバック(ハウリング)には、いくつかの技術的な要因が潜んでいます。

電波特性

指向性

ゲイン構造

など、ワイヤレス特有の“クセ”を理解すれば、現場でのトラブルも最小限に抑えられます。

今回はその原因を構造から掘り下げ、実践的な回避方法もあわせて解説していきます。

目次

- 1 ワイヤレスマイクがハウリングを起こしやすいのは、以下の理由

- 1.1 🎙️ ハウリングの仕組みとは?

- 1.2 ハウリングの原因は一つではありません。

- 1.3 プロに人気のワイヤレスマイクは?

- 1.4 🎤 ライブに向いているワイヤレスマイクの特徴まとめ

- 1.5 ワイヤレスマイクとワイヤードマイクはどちらの方が高音質ですか?

- 1.6 関連

ワイヤレスマイクがハウリングを起こしやすいのは、以下の理由

🎙️ ハウリングの仕組みとは?

• フィードバックループ

ワイヤレスマイクは、音声信号を無線で送信し、受信機で再生します。

もし受信機からの音声が再びマイクに戻ると、フィードバックループが発生し、ハウリングの原因となります。

🔁 簡単に言うと音のループ現象

ハウリング(フィードバック)は、スピーカーから出た音がマイクに再び入ることで、

その音が増幅されてスピーカーからまた出て、さらにマイクに入り…という音のループが繰り返されて起こります。

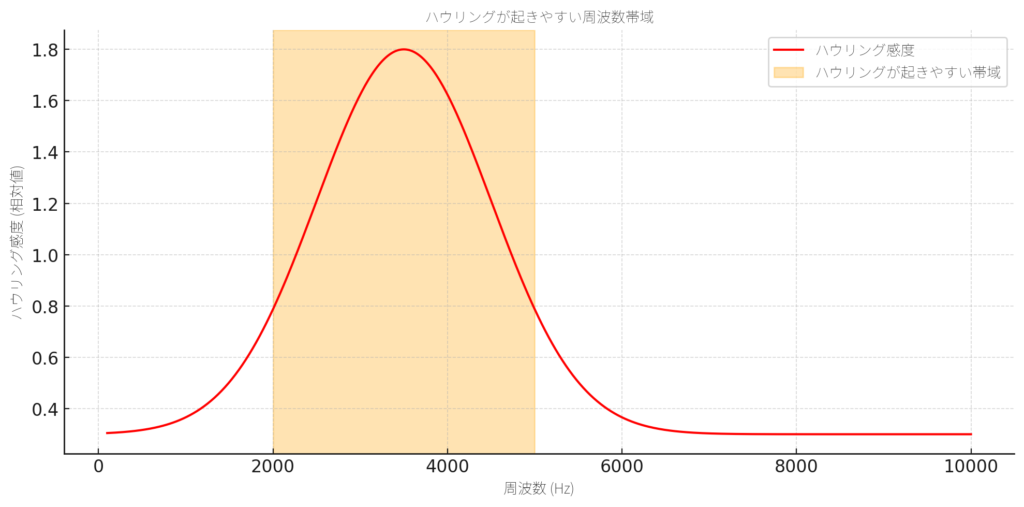

ハウリングしやすい帯域の存在

こちらが「ハウリングが起きやすい周波数帯域」を示したグラフです。

2kHz〜5kHzあたりが最もハウリングしやすい帯域で、PA現場でもEQ調整の際に特に注意されるゾーンです

特に、2000Hz(2kHz)から5000Hz(5kHz)の周波数帯は、人間の耳が音の「明瞭度」や「存在感」を最も強く感じる帯域です。

声の聞き取りやすさや楽器の輪郭を際立たせるために重要な帯域であり、イコライザーでこの帯域を少し持ち上げるだけでも音がクリアに聞こえやすくなります。

しかし、この人間の聴覚が敏感な帯域であるからこそ、ハウリングが発生すると非常に耳障りに感じられ、目立ちやすいのです。

システム全体でこの帯域が少しでも過剰に増幅されると、すぐにハウリングが起きやすくなります。

ハウリングの原因は一つではありません。

・ボーカルの声量不足 → モニター音量上げすぎ

声が小さいとPA側がスピーカー音を上げる=マイクが拾う音も大きくなる

結果、ハウリングのリスクが一気に上昇

- 部屋の音響特性(反響)

壁や天井からの音の反響が多い部屋では、音がマイクに戻りやすくなるため、ハウリングが発生しやすくなります。特に、響きやすい素材の壁や広い空間の部屋で顕著です。

• 周波数干渉

ワイヤレスマイクは特定の周波数範囲を使用します。他の電子機器や無線機器が同じ周波数帯域を使用している場合、干渉が発生し、ハウリングが起こりやすくなります。

📡 周波数干渉とは?

周波数干渉とは、複数の無線機器が同一または近接した周波数帯を同時に使用することで、信号の混信・不安定・ノイズ・通信エラーなどを引き起こす現象です。ワイヤレスマイクやインイヤーモニター(IEM)などの音響機器は、限られた周波数帯(B帯:800MHz台、2.4GHz帯など)を共有して運用されており周波数干渉のリスクが常に存在します。

🔍 専門的なメカニズムと例

① 同一周波数の同時使用(コ・チャネル干渉)

- 例:2本のマイクが同じチャンネル(周波数)で設定された場合

- 結果:音が混ざる、ノイズが出る、ドロップアウト(無音)になる

② 近接周波数の過剰使用(隣接チャネル干渉)

- チャンネル間隔が狭すぎると、受信機のフィルター性能を超えて信号が混信

- 特にアナログ方式の機器ではこの干渉が起こりやすい

③ 外部ノイズ源からの干渉

- Wi-Fiルーター、Bluetooth機器、無線LANカメラ、さらには電子レンジなど

- 特に2.4GHz帯を使用するワイヤレスマイクは、これらとの干渉を受けやすい

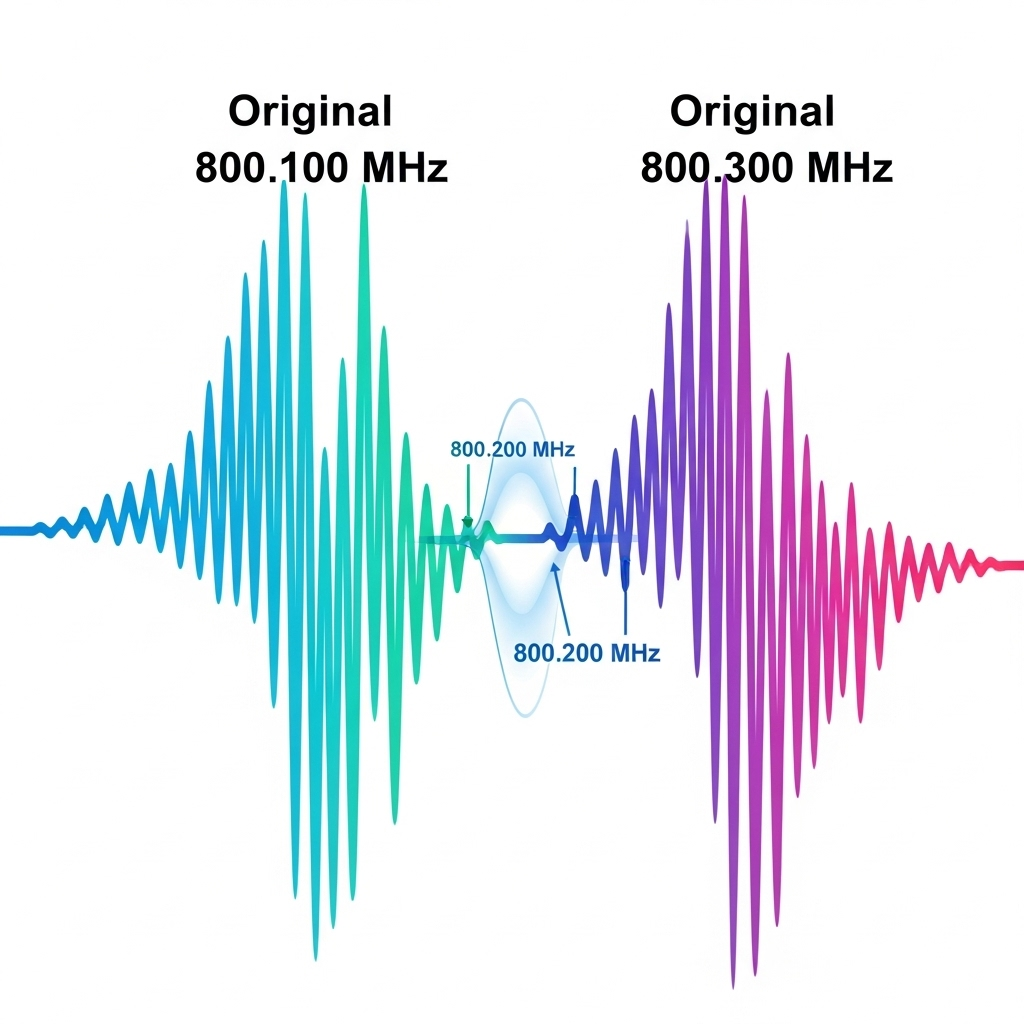

④ インターモジュレーション(相互変調)

- 複数の強い信号が混在すると、新たな干渉波(スプリアス)が生成される現象

- 例:800.100 MHz と 800.300 MHz の信号が重なって 800.200 MHz に偽信号が出る

- プロ現場では「見えない妨害電波」として恐れられる現象

🔧 対策とプロ現場での常識

✅ 1. 周波数プランニングを行う

- 使用するマイクの数、種類、使用帯域を事前にリストアップし、重複しないチャンネル設定を行う

✅ 2. スキャン機能で干渉の少ない周波数を選定

- Shureの「QuickScan」やSennheiserの「Auto Frequency Scan」など

- 現場のノイズ状況を自動検出して最適チャンネルを提示

✅ 3. インターモジュレーション対策設計

- 専門ツールやアプリ(Shure Workbench、Sennheiser WSM等)で同時使用可能なチャンネル間隔を計算し、割り当てる

✅ 4. 2.4GHz帯を避ける or 高性能アンテナ運用

- 無線LANが多い場所では、UHF帯(B帯)を優先

- また、指向性アンテナやアンテナ分配器を使って、ノイズを物理的に排除する

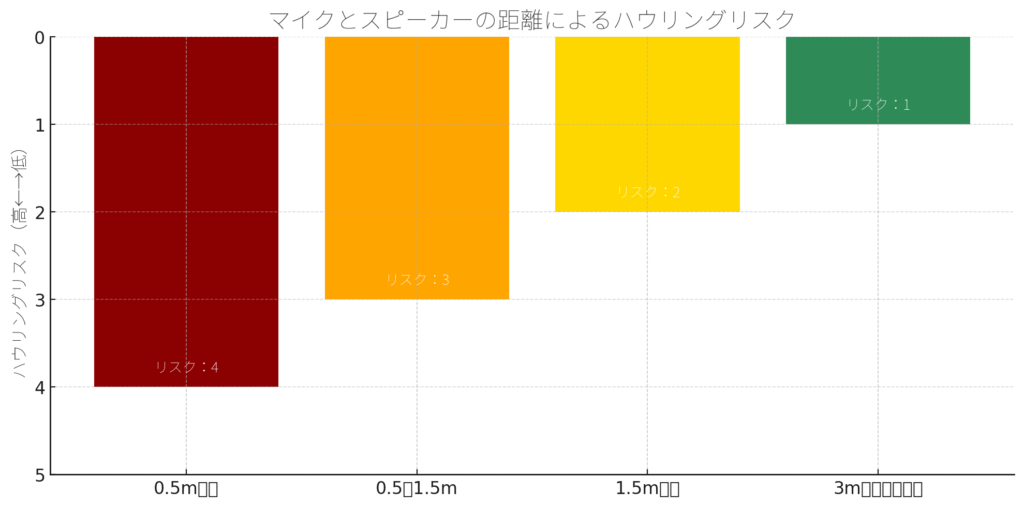

• マイクとスピーカーの近接配置

ワイヤレスマイクとスピーカーが近くに配置されると、音声が直接マイクに戻りやすくなり、ハウリングのリスクが高まります。

ハウリングを防ぐためには、周囲の環境を注意深く調整し、フィードバックを防ぐために適切な設定と機器の配置を行うことが大切です。

マイクとスピーカーの距離によるハウリングリスク

こちらが「マイクとスピーカーの距離によるハウリングリスク」を視覚的に示した図解です。

🟡 1.5m以上(推奨):リスク低減ゾーン

1.5m以上の距離が取れれば、音圧の拡散と減衰によってマイクが拾う再帰音が弱まり、ハウリングのリスクはかなり低くなります。

この距離を保てるなら、EQやマイクの性能に頼らずとも安定した運用がしやすくなるため、PA設計の基準としてよく使われる目安です。

ハウリングの理由

なぜワイヤレスマイクがハウリングしやすい印象なのか?

上記の内容から、ワイヤレスマイク自体がハウリングしやすい構造なのではなく、ワイヤレスであることがゆえに、自らハウリングのリスクのある要素を取り入れている

例えば、アイドルグループや振り付けで歌うシンガーがワイヤレスを振り回して、スピーカーに近づける

などで、自らが原因でハウリングを引き起こしているケースが多いということです

ワイヤレスマイクは用途さえ、気をつけていればハウリングしやすいわけではないので、使い手がしっかりとした理解を持つことが大切です。

・ワイヤレスならではのゲイン調整ミス

ワイヤレスマイクは送信機・受信機・ミキサーの3段階で音量調整が必要。どこかが大きすぎると、信号がオーバーしてフィードバックを引き起こします

🎙️ ワイヤレスマイクの音量調整は「3段階のゲイン構造」

- マイク送信機(TX)

- 受信機(RX)

- PAミキサー/オーディオインターフェース

✅ 1. マイク送信機(TX)でのゲイン調整

ここは最初の“音の入口”。マイクカプセルで拾った音をどれくらい強く送信するかを設定します。

- ゲインが高すぎる場合:

声のピークで信号がクリップ(歪む) → ハウリングしやすくなる

特にシャウト系ボーカルや近接使用時は要注意 - ゲインが低すぎる場合:

受信側やPA卓で無理に音を上げる必要が出てくる → ノイズやヒスが乗りやすくなる

🎯 適正値の目安:

- 一般に -6〜-12dBFS(デジタル信号)で入力を安定させるのが理想

- ピークで0dBギリギリを狙うのはNG

✅ 2. ワイヤレス受信機(RX)の出力レベル

ここでは、受信した信号をアナログまたはデジタルで出力する際のレベル調整を行います。

- 多くの機種では「Micレベル」「Lineレベル」「Instレベル」が選べる

- ミキサーの入力端子とレベルが合っていないと、出力が小さくなったり、逆にオーバーで歪む

🎯 正しい接続例:

- 受信機をLine出力 → ミキサーのLine In

- Mic出力 → ミキサーMic In(PADなし)

✅ 3. PAミキサーでのゲイン(Trim)調整

ミキサーは音の最終バランスを取る場所ですが、ここで無理に音量を稼ぐとハウリングリスクが急増します。

- 入力信号が小さいと、ゲインノブを上げざるを得ない

→ マイク以外のノイズも増幅してしまい、結果的にフィードバックが起きやすくなる - 信号が大きすぎると、EQやコンプの入力段でもクリップし、音が崩れる or ハウる

🎯 目安:

- メーターで平均-18〜-12dBFS(アナログ換算で+4dBu)

- ピーク時でも0dBFSを越えない設計が理想

✅ 適切なゲイン設定の3原則

- 「入口で強く、出口で整える」

→ 送信機で適切なレベルを確保し、受信機&ミキサーでは過不足なく扱う - ピークメーターを使って視覚的にチェック

→ すべての段で「ピークを回避しつつ適正な平均レベル」を保つ - 実際の歌声・スピーチでサウンドチェック

→ 話し声と本番の声量は違うため、本番相当のレベルで設定すること

🔧 対策のポイント(簡単に)

- 超単一指向性マイクを選ぶ

- モニターはマイクの背後や死角に置く

- ゲイン調整を段階的に(送信機 → 受信機 → ミキサー)

- QuickScanや自動チャンネル選択機能で干渉を回避

- できればマイクとモニターの距離を1m以上取る

プロに人気のワイヤレスマイクは?

一般的に、以下のワイヤレスマイクがプロの間で評価が高い

SHURE GLX-D24+/BETA58Aボーカル・ワイヤレスシステム

SHURE GLX-D24+/BETA58Aボーカル・ワイヤレスシステムはライブパフォーマンスで広く使用され、信頼性と音質の良さで知られています。

• Sennheiser ゼンハイザー EW-D 835-S SET (T12) ボーカルセット

ゼンハイザー Wirelessシリーズは、多くのプロフェッショナルに支持。

ただし、ベストなワイヤレスマイクは使用状況や好みによって異なるため、特定の用途に合わせて選択することが重要です。

信頼性、音質、価格などの要因を考慮して、最適なワイヤレスマイクを選ぶことが大切です。

また、地域や市場によって入手可能なモデルも異なることがあります。

合わせて読みたい!現場で人気のハウリングに強いワイヤレスTOP3

🎤 ライブに向いているワイヤレスマイクの特徴まとめ

ライブパフォーマンス向けのワイヤレスマイクを選ぶ際には、信頼性、耐久性、音質、そして適切な機能が重要です。

✅ 1. 指向性がしっかりしている(超単一 or 単一指向性)

- スピーカーからの音を拾いにくく、ハウリングが起こりにくい

- マイク前方の声だけを的確にキャッチ

✅ 2. 高音圧対応&広いダイナミックレンジ

- シャウト系バンドの大音量でも歪まずクリア

- 例:134dBまで対応するモデルなど

✅ 3. ノイズ・干渉に強い周波数設計

- 2.4GHz帯や免許不要のB帯(800MHz)で安定運用できる

- デジタル処理によりドロップアウトを防ぐ機能付きだと安心

✅ 4. EQ補正がしやすい自然な音質設計

- 変にクセがなく、ミキサー側で調整しやすい

- 複数人で使い回す現場でも扱いやすい

✅ 5. 操作が簡単でセットアップが早い

- チャンネル自動設定やQuickScan機能で、混線トラブルを防止

- スマホ連携アプリ制御ができるモデルも便利

✅ 6. 駆動時間が長く、電源管理がしやすい

- 単三電池×2本 or 専用充電池で8~12時間駆動できると安心

- リハ〜本番まで、交換なしで使える

ワイヤレスマイクとワイヤードマイクはどちらの方が高音質ですか?

🎤 基本的には…有線(ワイヤード)マイクの方が高音質

PR コスパ最強!

上野の穴場ライブハウス【Untitled】

この記事は、上野Untitledを経営するe.m.eが作成しています。

「ライブやイベントをやりたいけど、お金がかかりすぎて無理…」

そんなあなたにぴったりなのが、明るくてポップなめずらしい内装のスペース

東京・上野のライブハウス『Untitled』です!

💡【Untitled】の魅力は“価格”!

✅ 都内最安クラスの価格設定!

- 土日5時間パック → 49,800円(税込)〜

- 平日ならさらにお得!

✅ チケットノルマなし!

- 赤字リスクゼロ。

- 売上はそのままあなたの手元に!

✅ 時間貸しだから超自由!

- バンド・アイドル・トーク・配信ライブ…

- 使い方はあなた次第。

✅ 機材&設備も充実!

- 音響・照明・ステージ・椅子・テーブル完備。

- 飲食持ち込みOK!バーカウンターもあり。

✅ 理由1:信号の劣化が少ない(アナログそのまま)

- 有線マイクは、ケーブルを通じて音声信号をそのままPAミキサーに送信します。

- ノイズや遅延がほとんどなく、マイクが拾った音がそのまま再現されやすいのが最大のメリット。

- 特にスタジオ録音やクラシックなど、繊細な表現が必要な場面では有線が選ばれます。

💡 ライブでの選び方:

音質 vs 機動性のバランス

🎤 バンドボーカル(激しく動くステージ)

動きの自由度が求められるバンドボーカルには、ワイヤレスマイクが圧倒的におすすめ。

ステージ上を自在に動きながらパフォーマンスができ、見た目もスマートで映えるため、観客との一体感もアップします。

🎧 スタジオ録音・配信

音質重視の場面では、ワイヤードマイク(有線)一択。

ケーブルによって直接信号を伝えるので、遅延もノイズもほぼゼロ。

録音や配信のような繊細なサウンドが必要な現場では、やはり有線が最適です。

🗣️ プレゼン・イベント司会

ステージを歩き回ったり、ゲストと距離を取る必要があるプレゼンや司会では、ワイヤレスマイクが便利。

ケーブルが邪魔にならず、スーツ姿でもスマートに見えるため、ビジネスシーンやイベント進行にも◎。

🎻 弦・アコースティック系パフォーマンス

細かいニュアンスや繊細な音を届けたい弦楽器プレイヤーやアコースティック演奏には、高音質なワイヤードマイクがおすすめ。

ただし、自由に動きたい場合は高性能なワイヤレスマイク(デジタル方式など)を選ぶのもあり。

「音の再現性」と「機動性」のバランスを見て選びましょう。

🎧 ワイヤレスマイクの音質は?

✅ 高品質モデルなら「有線に近い」レベルまで進化

- 近年のデジタルワイヤレスマイクは、24bit/48kHzなどの高解像度デジタル信号で伝送するため、かつての「ワイヤレス=音が悪い」は過去の話になりつつあります。

- 例:Sennheiser EW-Dシリーズ、Shure bea58Aなどのハイエンドモデルでは、ほぼ無遅延かつノイズレス。

🎯結論

- 純粋な音質だけで選ぶなら、有線(ワイヤード)の方が優位

- ただし、高品質なワイヤレス機は実用上“有線にほぼ劣らない”レベルに到達している

- 動きやすさ・ケーブルの煩わしさを取るか、少しでも原音に忠実な音を取るかで選ぶのがおすすめ!

都内最安!自主企画向けのライブハウス

東京都台東区にあるライブやイベントが可能な空間

キャパは100名規模 価格は都内最安

AR DI DIY Fender NFT RADIOVOX AKIHABARA sony VR youtube アイドル アーティスト エフェクター キズナアイ ギター コンデンサーマイク シールド スクール ゼンハイザー ダイナミックマイク ノウハウ ハウリング ハムバッカー バイオリン バンド活動 ヒーリング ベース ボカロ マイク メタバース ライブハウス レコーディング 上野untitled 事業内容 内装 初心者 吸音材 安い 撮影 撮影スタジオ 楽器選び 機材 秋葉原 配信 防音 音楽雑談

- Amazonで7,000円。毎日10本売れてる格安アコギは本当に“使える”のか?

- ガチで音質が上がった。自宅レコーディングのマストアイテムYOPIN 吸音材

- エンジニアが オーディオテクニカ AT2020 CWH を実際に使ってみた感想

- M-Audio M-Track Soloが売れている理由|宅録初心者の最適解?

- NikoMaku SWAN-S レビュー。電子ピアノは「音質を割り切れる人」に最適?