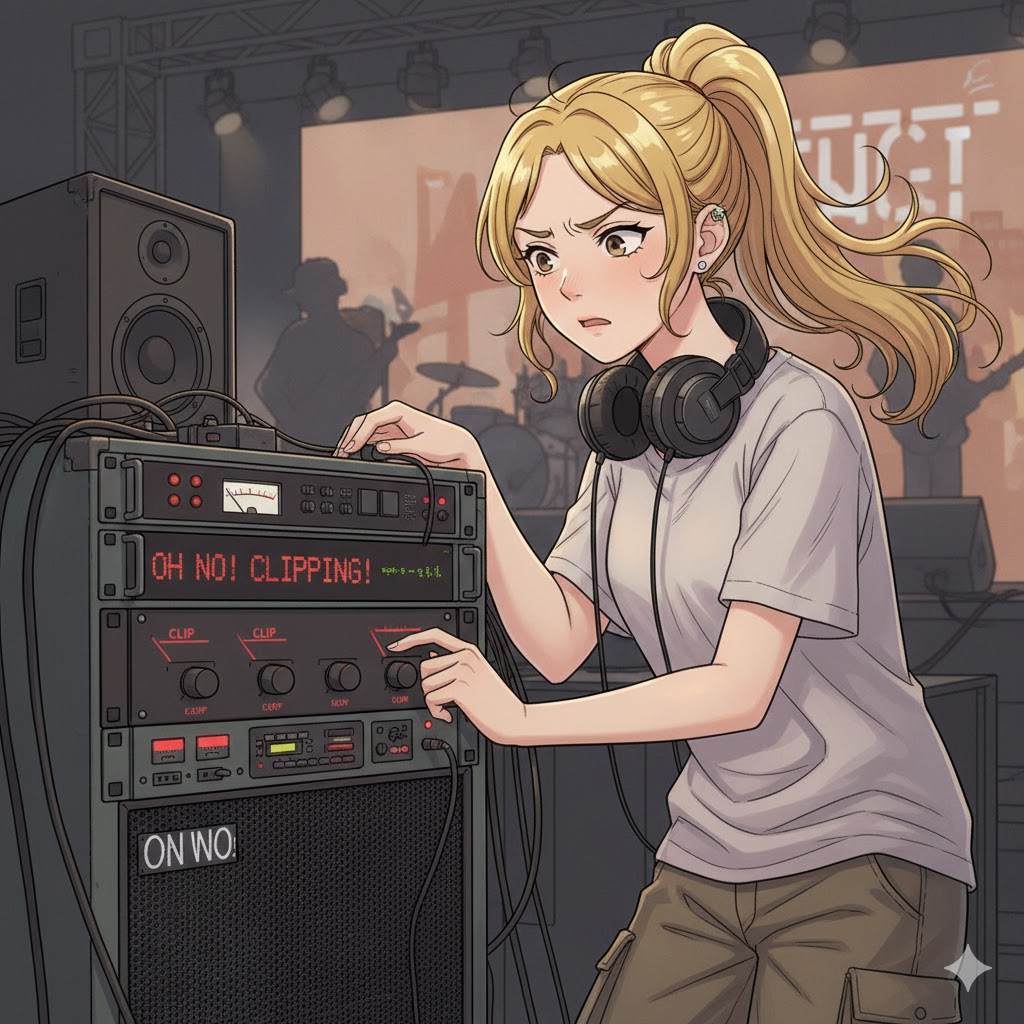

ライブ現場やスタジオで

一番ヒヤッとする瞬間が

「パワーアンプの赤ランプが常に点灯する」

状態。

入力レベルは低いのにクリップし続けるのは、明らかに異常です。

13年以上ライブハウスを運営してきた経験上、この症状は”ほぼ決まった原因”があります。

今回は、パワーアンプが小音量でもクリップする理由と、現場で即チェックすべきポイントを、PAエンジニア視点で徹底解説します。

この記事のポイント

- パワーアンプが小入力でクリップするのは必ずどこかが異常

- スピーカー側(インピーダンス不良・ユニット焼損)が最も多い

- ケーブルの半ショートも現場で頻発

- アンプのゲイン設定ミスも赤ランプ点灯の原因

- 5分でできるチェック手順を紹介

- 現場で多い「真犯人」はケーブルとユニット

目次

パワーアンプが常に小入力でクリップするのは“異常”

パワーアンプという機材は、本来「入力信号が大きくなったとき」に初めてクリップ(赤ランプ)を点灯させます。

ところが、小さな入力しか送っていないのに常時クリップしてしまう場合、それはほぼ100%“異常”です。

正常なアンプでは絶対に起きません。

クリップランプが点きっぱなしになるということは、アンプ内部で音を増幅しきれず、電気的に無理をしている状態を示しています。

これはアンプ自体の故障だけでなく、スピーカーやケーブル側に問題があっても発生します。

どこかの負荷が異常に低くなっていたり、ユニットが焼けて抵抗値が乱れていたり、ケーブルが半ショートしていたり…外的な要因でも簡単に赤ランプ常点灯の症状が出るのです。

ライブハウスを長年運営してきた経験上、この状態を「様子見」で放置すると高確率で大きなトラブルにつながります。

アンプは限界動作を続けることで発熱し、最悪の場合は電源部や出力段を焼いてしまいます。

また、異常増幅された信号はスピーカー側にもダメージを与え、ボイスコイルの焼損やユニット破壊を引き起こす危険もあります。

つまり、パワーアンプの赤ランプが小入力でも点き続ける場合は、機材破損の“警告ランプ”がずっと点灯している状態。

音が出ているからといって油断せず、原因を必ず特定して対処することが、システム全体を守る唯一の方法です。

最も多い原因①|スピーカーのインピーダンス異常

パワーアンプは「何Ω(オーム)の負荷まで安全に駆動できるか」が明確に決められています。

多くのライブ用アンプは 4Ω以上 を前提として設計されていますが、スピーカーを並列でつないだときに、この合成インピーダンスが意図せず下がってしまうことがあります。

例えば、8Ωのスピーカーを2台並列にすると合成は4Ω。これはまだOKです。

しかし、4Ωスピーカーを2台並列にすれば合成は 2Ω。4Ω対応アンプに2Ωを与えてしまうと、アンプは必要以上に電流を流そうとして常に限界運転になり、小音量でもクリップランプが赤く点灯し続けます。

実際の現場でもよくあるトラブルで

「音量は小さいのに、アンプだけがやたら苦しそうにクリップする」

という症状の多くは、この“意図しない低インピーダンス化”が原因です。

インピーダンスが低いほど音が大きくなると誤解している人もいますが、実際にはアンプ側への負荷が跳ね上がり、最悪の場合はアンプの出力段が焼損します。並列接続する際は、必ず合成インピーダンスを計算し、アンプの許容範囲内に収めることが重要です。

スピーカーユニットの焼損・断線

小音量でもアンプがクリップし続ける原因として非常に多いのが、スピーカーユニットの劣化や損傷です。

特にツイーターやウーファーのボイスコイルが焼けてしまうと、コイルの抵抗値が大きく乱れ、正常な電気負荷として機能しなくなります。

例えば、ボイスコイルが部分的に焦げてショート気味になると、スピーカーのインピーダンスが極端に下がり、アンプは「想定外の重い負荷」を背負わされます。

すると小さな入力でもアンプが限界運転になり、クリップランプが点灯し続ける状態になります。

逆に、断線しかけて抵抗値が異常に高い場合でも、アンプが信号を正常に送り出せず、やはりクリップが起きることがあります。

ライブ現場で頻繁に見られる典型的な症状は、

- 片側のアンプだけ赤くなる

- そのスピーカーだけ音が小さい、もしくはくもった音になる

- 高域だけ出ない(ツイーター焼損)

こういった現象が出たら、まず疑うべきはスピーカーユニットです。

ツイーターの焼損は見た目ではわかりにくいですが、実際には非常によく起きます。

特に長時間の大音量ライブや、ハウリング事故の後は要注意。ユニットの抵抗値をテスターで測るか、別のアンプにつないでチェックするのが確実です。

原因③|アンプのゲイン設定ミス

パワーアンプの背面には、入力感度を切り替えるスイッチが付いているモデルが多く存在します。

代表的なのは 0.775V / 1.0V / 1.4V といった設定値。

この数字は「どれだけ小さな信号でアンプがフルパワーになるか」を示しています。

例えば、感度が 0.775V に設定されていると、ミキサー側の出力が少しでも上がればすぐにアンプが限界まで増幅し、クリップしやすくなります。

逆に 1.4V のように大きい値にすれば、ミキサー側のフェーダーを上げても余裕があり、クリップしにくくなります。

しかし現場でこの設定を知らずに触ってしまい、

「ミキサーは小音量なのにアンプだけ赤くなる」

という症状が頻繁に起きます。

特にレンタル現場やイベント設営で、前回使った人が設定を変えた状態のまま放置されていることが多いです。

もうひとつ見落とされがちなポイントが、外部アッテネーター(入力レベル -20dB)やローカットのON/OFF。

これがOFFになっていると、実質的にアンプの入力感度が上がり、ほんの少しの音でも赤ランプが点いてしまいます。

アンプのクリップが続くときは、ミキサー側を疑う前に、必ず背面の感度設定を確認するのが鉄則です。

原因④|パワーアンプの劣化・故障

外部に明らかな問題がないのに、アンプが小入力でクリップし続ける場合は、アンプ本体の内部故障が考えられます。

特に長年使われているパワーアンプは、電子部品の劣化が避けられません。

まず疑うべき部品が、電源コンデンサの劣化です。

コンデンサは電源電圧を安定させる役割を持っていますが、使用年数とともに容量が下がり、電圧が十分に供給されなくなります。

するとアンプがフルレンジで動作できず、少しの入力でも過負荷状態になってクリップしてしまいます。

もう一つ多いのが、入力段のオペアンプ(増幅回路)の故障。

ここが壊れるとゲインが異常に高くなったり、ノイズが増えたりして、アンプ全体が正常に動作しなくなります。

内部故障を判断する最も確実な方法が

「スピーカーケーブルをすべて抜いて無負荷にした状態でクリップするかどうか」

を確認すること。

- 無負荷でも赤ランプがつく → ほぼ内部故障で確定

- 無負荷では問題なし → スピーカー側・ケーブル側の異常

というふうに切り分けできます。

PR コスパ最強!

上野の穴場ライブハウス【Untitled】

この記事は、上野Untitledを経営するe.m.eが作成しています。

「ライブやイベントをやりたいけど、お金がかかりすぎて無理…」

そんなあなたにぴったりなのが、明るくてポップなめずらしい内装のスペース

東京・上野のライブハウス『Untitled』です!

💡【Untitled】の魅力は“価格”!

✅ 都内最安クラスの価格設定!

- 土日5時間パック → 49,800円(税込)〜

- 平日ならさらにお得!

✅ チケットノルマなし!

- 赤字リスクゼロ。

- 売上はそのままあなたの手元に!

✅ 時間貸しだから超自由!

- バンド・アイドル・トーク・配信ライブ…

- 使い方はあなた次第。

✅ 機材&設備も充実!

- 音響・照明・ステージ・椅子・テーブル完備。

- 飲食持ち込みOK!バーカウンターもあり。

パワーアンプが小入力で常にクリップする時の5分でできるチェック手順(現場向け)

ライブ現場やスタジオでアンプが常にクリップしているときは、焦らず「原因切り分け」を行うのが最速の解決法です。

複雑に感じるかもしれませんが、実はたった5分で95%の原因が特定できます。

ここでは、 PA・ライブハウス運営の経験をもとに、確実でシンプルなチェック手順をまとめました。

スピーカーケーブルを全部抜く

まず最初に行うべきは、アンプから すべてのスピーカーケーブルを外すこと。

無負荷状態(スピーカーが何もつながっていない状態)で電源を入れ、クリップランプが点灯するかを確認します。

- 無負荷でもクリップする → アンプ本体の故障が濃厚

- 無負荷では正常 → スピーカー or ケーブル側の問題

このステップだけで、原因が「アンプ内部なのか?外部接続なのか?」を瞬時に切り分けられます。

スピーカー1台ずつに接続して切り分ける

次に、スピーカーを 1本ずつ個別に接続してテストします。

複数台を一度につなぐと原因が埋もれるため、必ず1台ずつが基本。

さらに効果的なのが、

- 左右の出力を入れ替えて試す

- スピーカーを別チャンネルに挿して比較する

これにより

・アンプの左だけ異常なのか

・スピーカーの右だけ壊れているのか

・ケーブルだけが悪いのか

が一気に明確になります。

ケーブルを新品に交換

現場で最も多い原因が、実はケーブルの半ショートや断線です。

外見は無傷でも、中の導線だけが傷んでいるケースは非常に多く、特にスピコンやバナナ端子は劣化が早いです。

新品のスピーカーケーブルに差し替えるだけで、

「小音量でもアンプが赤くなる」症状の約8割は解決します。

最初からケーブルを疑うのが正解と言っても過言ではありません。

④ アンプの背面ゲイン設定を確認

アンプ背面の 入力感度(0.775V / 1.0V / 1.4Vなど) が意図せず変わっていることも

これが低感度側(0.775Vなど)に設定されていると、ミキサーの信号が小さくてもアンプが限界まで増幅してしまい、簡単にクリップします。

イベント後やレンタル返却後は特に設定が動いていることが多いため

ゲインスイッチの位置を確認するだけで症状が消えることもあるほど重要なチェックポイント

⑤ インピーダンスを必ず確認

並列接続や複数台のスピーカーを使う場合、合成インピーダンスがアンプの想定より低くなっていることがあります。

例えば、4Ω対応アンプに2Ω負荷をかければ、小音量でも確実にクリップが発生します。

- 並列接続の場合は必ず合成Ωを計算する

- スピーカーの実際の抵抗値(R)をテスターで測るのも有効

- 古いユニットは規定値からズレていることも

インピーダンス異常はアンプ故障の最大原因になりやすいため

必ず確認しておきたい重要ポイントです。

パワーアンプの小音量クリップの現場で最も多い“真犯人”はこれ

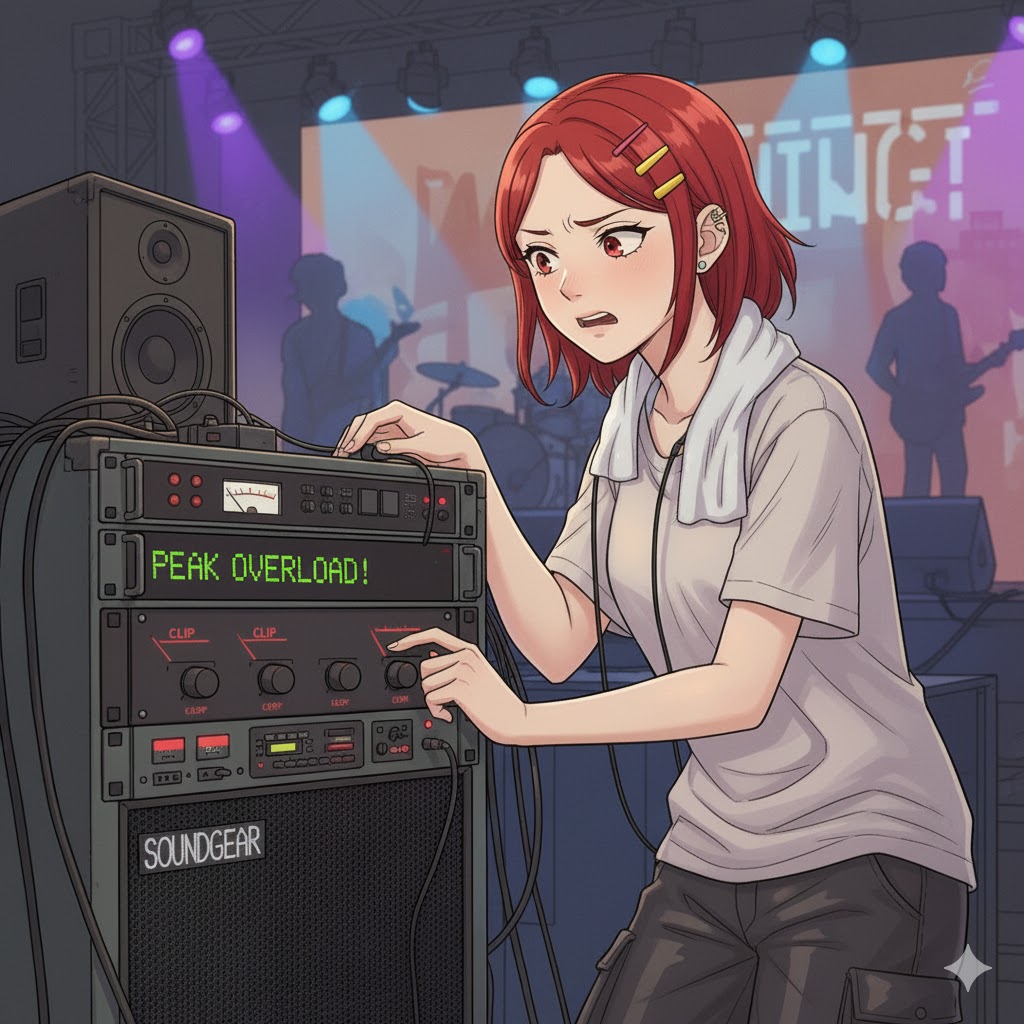

パワーアンプのクリップトラブルは難しく聞こえますが、現場経験上、原因の大半はたった 2つ に集中しています。

スピーカーケーブルのショート・断線

ライブハウスでもスタジオでも、一番多い原因はケーブルです。

外側は問題なく見えても、中の導線だけが断線していたり、ほつれてショートしかけていたりするケースは驚くほど多いです。

特にスピーカーケーブルは、

- 折り曲げ

- 引っ張り

- 足で踏まれる

- コネクタの緩み

などの負荷が日常的にかかるため劣化が早く、“半ショート”が起きやすいのです。

症状としては、

- 小音量でもアンプが苦しそうにクリップする

- 特定のケーブルに替えたときだけ赤ランプに

- 触るとクリップ状態が変わる(断線の典型)

など

原因を見つけた瞬間「あぁこれか…」となることがほとんどです。

スピーカーユニットの焼損(特にツイーター)

次に多いのが、スピーカー側のユニット劣化。

その中でも特に多いのが ツイーターの焼損 です。

ツイーターは繊細で、

- ハウリング事故

- 大音量での長時間運用

- 歪んだ信号(クリップ音)の流入

などで非常に壊れやすい部分。

ボイスコイルが焦げて抵抗値が乱れると、アンプは異常な負荷を受け、小さな入力でもクリップする状態になります。

現場でよくある典型的な症状が、

- 片方のチャンネルだけ赤ランプが点灯

- そのスピーカーだけ音が小さい・こもる

- 高域が出ていない(ツイーター死亡)

というパターン。

見た目では異常がわからないため、原因特定に時間がかかりがちですが、実は最も多いトラブルのひとつです。

PR

この記事は

ライブハウスUntitledなどを運営する

el music entertainment

が作成しています

レンタルスペース、東京都上野駅 100名規模

DJイベント、オフ会、ファンミーティング

マイク、音響完備のステージ

土日料金 半日¥49800-終日¥99800-

100名規模で都内最安値でレンタルできる会場

場所:

台東区上野公園、東京芸大近く

イベントスペース Untitled

[リンク: https://www.mobile-untitled.com/]

まとめ|パワーアンプが常にクリップする時は“必ずどこかが壊れている”

小さな入力でもパワーアンプがクリップし続けるのは、偶然ではありません。

本来の動作では絶対に起きないため、内部または外部のどこかに明確な異常が存在しているサインです。

今回紹介したとおり、原因の多くは

- スピーカーのインピーダンス異常

- ユニット焼損

- ケーブルの半ショート

- アンプの入力感度設定ミス

- 内部の電源劣化・故障

など、ほぼパターン化されています。

特にライブ現場やスタジオでは、ケーブルとスピーカーユニットの問題が圧倒的に多いため、まずはこの2つからチェックするのが最も効率的です。

クリップランプを放置して使い続けると、アンプだけでなくスピーカーまで破損して修理費が跳ね上がります。

症状が出たら、

「ケーブル → スピーカー → アンプ設定 → アンプ本体」

という順に素早くチェックして原因を特定しましょう。

これだけで、ほとんどのトラブルは現場で即解決できます。

- Amazonで7,000円。毎日10本売れてる格安アコギは本当に“使える”のか?

- ガチで音質が上がった。自宅レコーディングのマストアイテムYOPIN 吸音材

- エンジニアが オーディオテクニカ AT2020 CWH を実際に使ってみた感想

- M-Audio M-Track Soloが売れている理由|宅録初心者の最適解?

- NikoMaku SWAN-S レビュー。電子ピアノは「音質を割り切れる人」に最適?