「防音工事って結局、いくらかかるの?」

スタジオや住居スペースで防音工事を13年以上手がけてきた私が、相談される中で最も多い質問です。

ネットで調べても“○○万円〜○○万円”という幅広い情報ばかりで、実際の金額感が掴みにくいのが現状です。

この記事では、防音工事にかかる費用のリアルな相場感とともに、私が手がけてきた施工実例や費用内訳も具体的に紹介。

これから防音対策をしたい方が、予算感と目的を正しく見極められるように、専門家の視点と経験を交えてわかりやすく解説していきます。

目次

防音工事の基本費用と相場の目安

概要|この記事でわかること(POINT)

- 一般的な防音工事の費用相場

- スタジオ、防音室、住宅それぞれの工事事例と価格

- 見積もり時にチェックすべき項目

- 防音工事の価格が上下する理由

- 筆者の体験談からリアルな価格事例を紹介

防音工事の費用は、「どの程度の遮音・吸音性能が必要か」「どの音域を対象とするか」「建物の構造」などによって大きく異なります。以下に、私自身の施工経験を踏まえたおおまかな目安を記載します。

一般住宅の一室の費用相場

(趣味の楽器演奏など)

(趣味の楽器演奏や在宅ワーク向け)

- 目安:50万円〜150万円

- 対象:マンションなどを軽度の防音仕様に

- 内容例:石膏ボードの二重貼り、吸音材施工、防音ドアの交換、防音部屋の作成など

※ポイント:住宅用防音では、生活音レベル(TV・話し声)の遮音か、楽器レベル(ピアノ・ギター)の遮音かで費用が倍以上に跳ね上がるケースも。

本格的な音楽スタジオ

(レコーディング・リハーサル)

- 目安:200万円〜600万円以上

- 対象:プロ仕様のボーカルブース、ドラム対応部屋、レコーディングルーム

- 内容例:浮き床構造、二重壁、防音扉、天井遮音、換気設備、電源工事

🛠️ 実例紹介:当スタジオのケース

私が昔一番最初に経営していた12畳ほどの音楽スタジオを全面改修した際の費用は、総額約718万円でした。

こちらは、相場などを見ると、高い!と感じる方もいるかもしれませんが、レコーディングスタジオ仕様(重低音・ドラム振動・ベース音)も完全防音するという形で施工しています。

内訳:設計20万、資材320万、施工費260万、その他(換気工事、電源工事)138万円

現在は、円安や資材が高騰していて、10年前とは状況は少し異なるので注意が必要です。

特に高額になったのが「制振構造(浮き床+遮音壁)」です。

リハーサル用にバスドラムの衝撃まで吸収する構造を採用したため、床と壁の施工がコストの半分以上を占めました。

また、こちらは階下、近隣にたいする配慮があまりなくてもいい物件選定であったこともあり、物件によっては、もっと高額になるケースもあるかと思います。

ポイント

浮床構造の施工は、非常に難しく材料と技術、人手が必要なのでコストがかかります。

完全な防音室で、ベースやドラムなどの低音振動楽器を使う場合は、浮床構造が必須になるのですが、工事の期間の日数自体も通常より伸びてしまうこともあり、私自身の意見としては、予算回収ができる、相当な自信がない限りは推奨しません。

10年以上、防音業界で仕事をしていますが、コストとリターンを考えると

浮床構造にしなくてもいい物件選び

これがなによりの最善です。

簡易防音ブース

(宅録・ナレーション・テレワーク)

- 目安:20万円〜80万円

- 対象:ボーカル録音、YouTube配信、テレワーク等の軽防音

- 内容例:ユニットブース購入、遮音カーテン、防音マット、簡易シールド壁など

※簡易ブースの場合、遮音性能は-20dB程度までが限界。

完全な「音漏れ防止」を求めるなら、フル工事との併用が望ましいケースもあります。

ポイント

家庭用、自宅でギターやボーカルのレコーディングを検討している場合は、これがお勧めです。管楽器などの練習にも対応可能。

業者にたのんでサイズ設定をしてもうのもいいですし、既製品を購入して自分で組み立てる方法もあります。

ベースやドラム、和太鼓以外の楽器であれば、十分な練習と音量に耐えれる機能があるので、自宅練習特化型のブースであると思います。

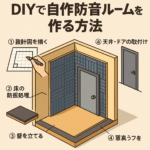

用途によっては、自分でキットを購入して組み立てるという選択肢も!!

価格を左右する要因

低音(ベース・ドラム)ほど対策が難しく高額に

趣味と業務用途では求められる性能が異なる

建物の構造・階層

木造とRC造では必要な工法が異なる

換気・電気など付帯工事

配線ノイズ対策などで追加費用が発生しやすい

🔍 専門家の視点からのまとめ

「防音工事=高額」というイメージがありますが、目的と予算のバランス次第で無駄のない施工は可能です。

逆に、「遮音したつもりが足りなかった」という再施工は最もコストがかさむ失敗例。

そのためにも、最初の設計段階で“何を防ぎたいのか”を明確にすることが、最終的な費用と満足度を左右します。

簡易防音 vs 完全防音

どこまでやるべきか?

防音工事を検討する際に最初に迷うのが、「簡易施工で済むのか? それとも 完全防音が必要なのか?」という点です。

ここでは、私が施工を担当した現場での実例と効果の差をもとに比較してみましょう。

🛠️過去にあったエピソードを一つ

以前、シンガーソングライターの方向けに「吸音中心の簡易防音ブース」を製作したところ、宅録には十分な性能を得られました。しかし、同じ方が「夜間に和太鼓も録音できないか?」と希望され、後に完全防音室を追加で施工することに。結果的に二重コストになってしまいました。

振動を発するケースとしないケースでは防音工事に使う技術や素材も違う為、最初の設計がとても大切になります。

▶ 結論:

「どの時間帯に・どの音を・どの場所で出すか」を具体的に整理してから施工タイプを選ぶことが大切です。

防音工事の見積もり時に必ずチェックすべきポイント

防音工事は専門性が高く、業者によって見積もりや仕上がりの精度に差が出るジャンルです。

私は過去に何度も「最初の見積もりが甘かったことで追加費用が発生」する現場を見てきました。

以下に、業者選定と見積もり時に確認すべき項目をリストにしました。

チェックリスト|事前に確認すべき10項目

- 遮音の目的の共有

- 使用音源(声、機材)に対しての対応策

- 物件の立ち会い現地調査が行われるか

- 吸音・遮音・制振の違いを知っているか?

- 空調・電源まで見積もりに含まれているか

- 構造(木造/鉄骨/RC)に合った設計か

- 工事後の再調整・アフターサポートがあるか

- 実際の施工事例があるか?

- 部屋サイズと周波数帯を考慮したプランか

- 契約前に図面や使用資材の説明があるか

📌 プロの視点:

「○○円の工事費ですべて解決します」とざっくりした提案をする業者は要注意です。

防音は“音の工事”である以上、建築と音響両方に精通しているかどうかが鍵になります

小まとめ|“今の音”と“未来の使い方”を想定した施工が失敗を防ぐ

防音工事において最も重要なのは、今のニーズだけで判断しないことです。

「今は配信だけだけど、将来的にドラムやバンド録音もしたい」などの見通しがある場合、最初からスケーラブルな設計を依頼する方が結果的に安く済みます。

防音工事の依頼前に準備すること

防音工事で後悔しないためには、「見積もり前の準備段階」が非常に重要です。

私が実際に施主側・施工側の両方で見てきた経験から、準備しておいてよかったものを紹介します。

1. 使用目的を明確にする

例:

- 深夜にドラムを叩きたい

- 隣家にギターの低音が漏れてクレームになっている

- 宅録用のボーカルブースがほしい

➡ 音の種類・使用時間帯・設置場所が明確であればあるほど、最適な施工設計がしやすくなりコストダウンにもつながる。

2. 対象の部屋の図面・写真を準備

- 間取り図(縦横サイズ、高さ)

- 壁・天井・床の構造(木造かRCか)

- 隣接している部屋(トイレ・寝室など)

➡ 図面や現状の写真があれば、見積もり前に構造リスクを把握でき、不要な工事を減らすことが可能。

3. 音源例を録音、可能なら立ち会い

録音する場合はスマホでOK。

- 実際に出している音(演奏・話し声・機材のノイズ)を録音して、業者に聞かせると、遮音性能の想定がしやすい。

また、実地での検証が可能な場合は、専門家を立ち会いで見てもらうことで、防音の予算が明確化される。

4. 自分なりの「最低限の希望ライン」を決めておく

- 「外への音漏れを完全に防ぎたい」

- 「演奏者には反響音を残したい」

- 「予算内に収めることが最優先」など

➡ 施工の「方向性」が明確になります。

曖昧なまま工事が進むと、途中での変更が高くつくリスク大。

防音業者を比較するポイントと基準

業者選びで失敗しないための基準を、音響・施工の両立ができる視点でまとめました。

チェックポイント

① 実績と事例の開示

施工写真や事例を見せてくれるか? どんな業種の防音を手がけたか?を確認しましょう。生活音の防音とライブやスタジオの防音は全く異なり、専門的な知識がないとできません。例えば、生活音防音で安くできる業者にスタジオの防音をお願いすると、100%失敗に繋がります。

② 見積もりの明確さ

工事項目ごとに材料費・人件費・管理費が明記されているか?不必要な工事費用が明細に記載されているケースもありますので、十分な注意を行い、できれば複数の業者に相見積もりを取りましょう。

③ 遮音・吸音・制振の説明力

「なぜこの素材?」「なぜこの工法?」と聞いた時に答えが返ってくるか?スタジオの防音をする際は、専門的な知識をもっているか、必ず事前に確認を行いましょう。

④ 使用素材の提示

グラスウール、遮音シート、遮音パネルなどが具体的な商品名で説明されているか?吸音材やグラスウール、ロックウールの種類により、用途が異なります。適切なものを使用されているか必ず確認を行いましょう。

防音工事の流れ|調査から施工、仕上がり確認まで

実際に防音工事を依頼した際、どのようなステップで工事が進むのかを事前に知っておくことで、施主としての準備もスムーズになります。

以下に、私が実務で関わってきた一般的な流れをまとめました

1. ヒアリング・現地調査

業者が施工対象の部屋を訪問し、「音源の種類・使用時間・周囲環境」を確認。同時に建物の構造や搬入経路、隣接部屋との距離なども把握します。

ポイント

防音工事の予算削減は、物件選びで決まります。

例えば、家賃が10万円高くても、1年で120万円

浮床構造、階下への振動対策など、コストのかかる防音工事が発生すると、それだけで300万、400万と防音予算があがります。

結果、家賃が高い場所の方がトータルコストは安かった・・・

というケースもあるので、物件は慎重に探しましょう

物件選びの際に、かならず物件の躯体を確認を

2. プラン提案・見積もり提示

調査結果に基づき、「どの程度の防音性能が必要か」を踏まえて提案が出されます。

ここで施工図面や素材の説明、各工程のコストが明示されるのが理想です。

この際に、どこまで防音するのか。

しっかり確認しましょう。防音の目標ライン設定で、予算と費用は大きく変わります。

✅ ここで注意すべき点

追加費用が発生しうる部分(電気・換気・床補強など)もしっかり確認を。特に換気は防音レベルの選定で、重要な項目で、大きな音量を想定する場合、排水管や換気扇、エアコンがネックになってくるので、大きく工事費用にかかわってきます。

ポイント

可能であれば音量テストを

例えば、下階に対して、ゴムマットで制振対策をするのか、浮床でするのかで、3桁万円以上の費用の差が生まれます。

可能であれば、一度ゴムマットを簡単に準備してその上で、振動音を出し、下のフロアで、ビフォーアフターを比較してもらい、これでも可能かという許可を取る

などができると、一番いい形で作業が進みます

3. 工事着手(1〜2日で完了するケースもあれば1ヶ月以上かかる場合も)

【一般的な作業例】

- 養生(搬入経路の保護)

- 解体(ゼロからやり直す場合)

- 床の浮き構造工事(制振)

- 壁の二重構造+遮音材設置

- 天井施工

- 吸音材取り付け

- エアコン工事

- 音響工事

✅ 工期の目安

簡易なパネル施工

1日〜3日

窓を厚くするや、ブースを設置するなどの簡単な工事の場合。

6畳〜12畳の遮音施工

2週間〜1ヶ月

養生・解体・搬入・その他様々な工程が発生します。駐車場の有無や、搬入箇所(階段の有無)なども費用とリンクしてきます。

フルカスタム施工

2ヶ月〜3ヶ月以上

完全に最高の防音を目指す場合、排水管の位置や換気扇の配置、建物の構造補強なども含めて、とても時間がかかります。また、一旦スケルトンといって、内部を更地の状態に戻す作業も必要になります。

居抜きを防音するのは、逆に効率がわるくなり難しくなるケースも

まとめ|「防音」は性能と目的のバランスがすべて

防音工事において重要なのは、予算の大小ではなく「目的に合った対策」を明確にすることです。

✅ 要点ふりかえり|この記事で伝えたこと

- 防音工事の費用相場は、施工内容と目的によって大きく異なる

- 「簡易防音」と「完全防音」には明確な性能差とコスト差がある

- 見積もり前に目的・音の種類・利用時間帯を整理しておくのが必須

- 信頼できる業者選びには、説明力・実績・測定精度・対応力が重要

- 防音工事は“どれくらい音を防ぎたいか”を起点にプランを立てるべき

- 施工後の測定・微調整で、仕上がりを数値で確認することが安心につながる

- トラブルを避ける最大のポイントは、「施主の準備力と業者の連携力」

「どんな音を、どれくらい、どこで防ぎたいのか?」という基本が曖昧なまま工事を進めると、期待外れの結果や追加工事による無駄な出費につながりかねません。

私自身、これまで数十件に及ぶスタジオ・住宅の防音施工に関わってきましたが、多くのトラブルは「目的のすり合わせ不足」や「設計段階での見落とし」に起因しています。

防音とは、“目に見えない性能”を追求する工事です。だからこそ、実際に防音空間を使う人のリアルな声と、専門家による精度の高い設計・施工が信頼の鍵を握るのです。

PR

この記事は

ライブハウスUntitledなどを運営する

el music entertainment

が作成しています

レンタルスペース、東京都上野駅 100名規模

DJイベント、オフ会、ファンミーティング

マイク、音響完備のステージ

土日料金 半日¥49800-終日¥99800-

100名規模で都内最安値でレンタルできる会場

場所:

台東区上野公園、東京芸大近く

イベントスペース Untitled

[リンク: https://www.mobile-untitled.com/]

- Amazonで7,000円。毎日10本売れてる格安アコギは本当に“使える”のか?

- ガチで音質が上がった。自宅レコーディングのマストアイテムYOPIN 吸音材

- エンジニアが オーディオテクニカ AT2020 CWH を実際に使ってみた感想

- M-Audio M-Track Soloが売れている理由|宅録初心者の最適解?

- NikoMaku SWAN-S レビュー。電子ピアノは「音質を割り切れる人」に最適?