ライブハウスやスタジオで、マイクを口に近づけた瞬間に「ビリッ」と感電した経験はありませんか?

実はこの現象、機材トラブルだけでなく電気の経路やアース不良が原因の場合もあります。

この記事では、マイクで感電する原因と、安全に代用・緊急対応するための正しい知識を、音響現場のプロ視点で詳しく解説します。

この記事のポイント

- マイクで感電する主な原因

- 「鉄の棒」などでの代用が危険な理由

- ミキサー・PA機器のアース不良の見抜き方

- 感電時の応急対応と再発防止策

- プロ現場で実践される安全チェックリスト

目次

マイクで感電する原因は?鉄の棒での代用が危険な理由と安全対策

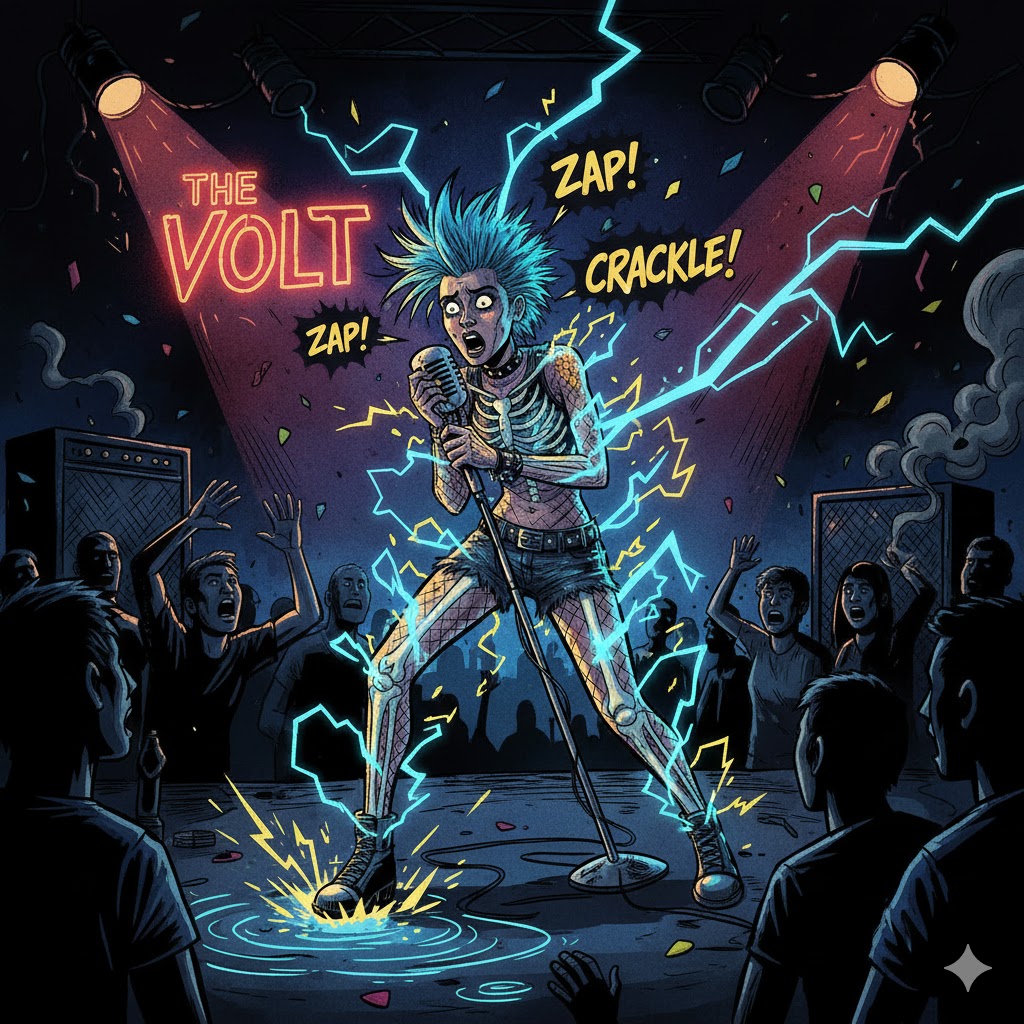

ライブ中にマイクで感電する──

そんなヒヤリとした経験をした人も多いのではないでしょうか。

原因の多くは

ミキサーやアンプのアース不良

電源ラインの電位差

そして

「鉄の棒」で代用などの誤った接地

金属部分を介して電流が流れると、マイクや演者が感電する危険があります。

安全のためには、アース付き電源や絶縁素材のスタンドを使用し、リハ前に導通チェックを行うことが重要。

小さな油断が大事故につながる

──音の現場では

常に“電気の安全”を意識しましょう。

なぜマイクで感電するのか?

ライブ現場やスタジオで、マイクを口に近づけた瞬間に「ビリッ」と走る電気ショック。

それは単なる静電気ではなく、電気回路の不具合や環境条件が重なって起きるマイク感電です。

🔌 マイク本体に電気が流れる仕組み

マイクは内部で音を電気信号に変換し、ケーブルを通してミキサーやアンプへ送っています。

通常であれば安全に信号が流れるよう設計されていますが、グラウンド(GND)不良があると、

マイク筐体の金属部分に微弱な電流が流れてしまうことがあります。

この状態で演者がマイクに触れると、人体がアース代わりとなり、電位差を埋めようとして電流が流れ、感電を引き起こすのです。

⚡ ミキサーや照明との電位差が原因に

特に、ミキサーや照明機器が同じ電源タップを共有している場合、機材同士にわずかな電位差が生まれ、マイク側へリーク電流(漏電)が流れ込みます。

これにより、マイクの筐体が「通電状態」となり、感電のリスクが一気に高まります。

🎸 楽器や環境によるリスク増大

ギターやベースなど、弦を通して電気的に接続される機材も要注意です。

電位の異なる機材に触れた状態でマイクに口を近づけると、弦 → マイク → 人体という経路で電流が流れ、痛みやショックを感じます。

また、次のような環境ではさらに危険です。

- 湿気が多い

- 野外ステージ

- 裸足や薄底シューズでの演奏

- 鉄製ステージや金属構造の足場

これらは人体の抵抗値を下げ、電流が流れやすくなるため、小さな漏電でも強く感電を感じることがあります。

PR コスパ最強!

上野の穴場ライブハウス【Untitled】

この記事は、上野Untitledを経営するe.m.eが作成しています。

「ライブやイベントをやりたいけど、お金がかかりすぎて無理…」

そんなあなたにぴったりなのが、明るくてポップなめずらしい内装のスペース

東京・上野のライブハウス『Untitled』です!

💡【Untitled】の魅力は“価格”!

✅ 都内最安クラスの価格設定!

- 土日5時間パック → 49,800円(税込)〜

- 平日ならさらにお得!

✅ チケットノルマなし!

- 赤字リスクゼロ。

- 売上はそのままあなたの手元に!

✅ 時間貸しだから超自由!

- バンド・アイドル・トーク・配信ライブ…

- 使い方はあなた次第。

✅ 機材&設備も充実!

- 音響・照明・ステージ・椅子・テーブル完備。

- 飲食持ち込みOK!バーカウンターもあり。

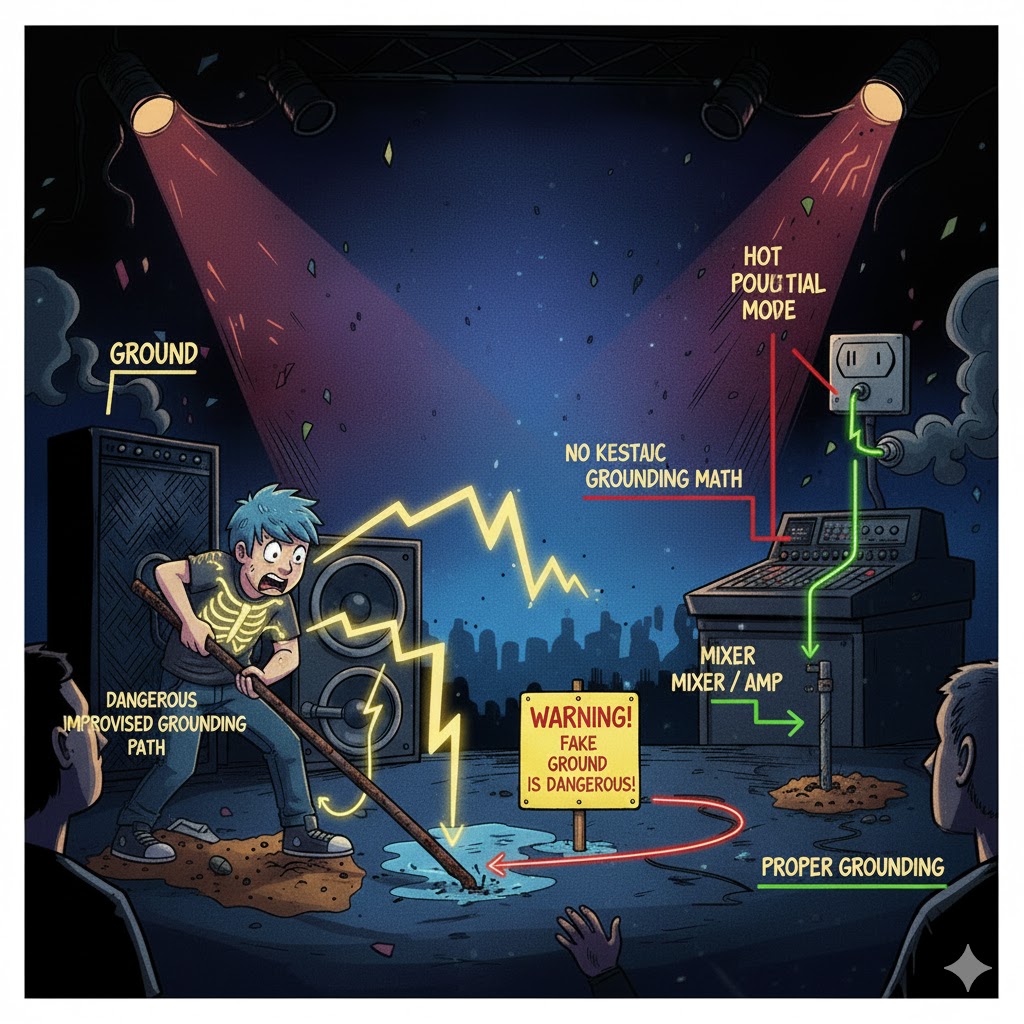

🧰 「鉄の棒で代用」は危険!

トラブル時に「アースを取れば大丈夫」と、鉄の棒で代用する人がいますが、これは非常に危険な対応です。

鉄の棒は導電性が高く、正しく接地しなければ電気を逃がすどころか、逆に人体へ導く危険性があります。

⚙️ 鉄の棒が“感電経路”になる理由

アースは「地面に電気を安全に流す仕組み」ですが、ただ鉄の棒を床や地面に刺しただけでは接地抵抗が取れません。

特にコンクリート床や屋内のステージでは、地面が絶縁状態に近く、電気が逃げ場を失ってマイク側や人に流れてしまいます。

🚨 絶縁不良が引き起こすショック

自作の鉄製スタンドやパイプを使うと、絶縁処理が不十分な場合がほとんどです。

電流がそのまま金属を通じて流れるため、マイクに触れた瞬間に「ビリッ」と感電するリスクがあります。

実際に、鉄パイプのマイクスタンドで感電事故が起きた例もあり

現場では

スタンドを握っただけで手がしびれた

マイクが口に触れて痛かった

といった報告もあります。

✅ 安全な代用と正しい対策

安全な対応を取るには、以下のような方法がおすすめです。

- 絶縁素材のマイクスタンド(樹脂・プラスチック製)を使用

- グラウンドチェッカーやテスターで事前に電位差を確認

- アース付き三芯電源タップを使用して正しい接地を確保

鉄の棒を使うより

「電位を測る」「接地を管理する」

という考え方がはるかに安全で現実的です。

⚠️ ポイント

鉄の棒は“電気を逃がす”ものではなく、“電気を伝える”素材。

正しいアース処理を行わない限り、感電リスクを何倍にも高めます。

感電したときの緊急対応と確認

マイク感電が起きたとき、まずやるべきことは「触らない・止める・切る」です。

慌ててマイクや機材に触ると、二次被害を起こす危険があります。

ここでは、現場で安全に動くための手順を整理します。

🚫 絶対にやってはいけないこと

- 感電したマイクにそのまま触れること

- 電源を切らずにケーブルを抜こうとすること

- 「大丈夫」と原因を放置すること

どんなに軽い感電でも、体内に電流が流れた時点で異常です。

🔧 安全な確認手順

- ブレーカーを落として通電を止める

まず安全を確保するために、現場の電源ブレーカーをオフにします。

複数の回路がある場合は、音響機材に関係するラインを優先的に遮断します。 - マイク → ケーブル → ミキサーの順にテスターで導通チェック

通電を止めたあと、テスターを使ってマイク筐体とGND間に電流が流れていないか確認します。異常があれば、ケーブル内部の断線やピン接触不良が原因の可能性があります。 - 電源タップ・コンセントの極性を確認

安価な延長タップや古い会場設備では、極性が逆になっていることがあります。この場合、アースが機能せず、マイクや楽器へ漏電します。コンセントチェッカーでチェックしましょう。 - 同じ電源を共有する機材を一度リセット

照明・アンプ・PCなどの電源をすべて一度切り、再度一つずつオンにして、どのタイミングでリークが起きるかを確認します。

PR

この記事は

ライブハウスUntitledなどを運営する

el music entertainment

が作成しています

レンタルスペース、東京都上野駅 100名規模

DJイベント、オフ会、ファンミーティング

マイク、音響完備のステージ

土日料金 半日¥49800-終日¥99800-

100名規模で都内最安値でレンタルできる会場

場所:

台東区上野公園、東京芸大近く

イベントスペース Untitled

[リンク: https://www.mobile-untitled.com/]

🔒 再発防止とプロ現場の安全対策

マイクの感電トラブルは、一度発生すると現場全体に不安を残します。

しかし、日常的なチェックと機材管理を徹底すれば、ほとんどの事故は防げます

🧰 アース付き三芯プラグを使用する

最も基本的で効果的な対策は、三芯(アース付き)電源の使用です。

ライブハウスやイベント会場の古い二芯電源では、アースが機能していない場合が多く、マイクやミキサーに電位差が発生しやすくなります。

⚙️ 電源ラインを統一する

音響機材と照明機材の電源を別系統に分けるのが理想です。

もし同じ電源を使う場合は、必ず同一タップから分岐させて電位を統一しましょう。

異なる系統の電源を使うと、マイクとギター間などで感電経路が生じます。

🪫 定期的なグラウンドチェック

リハーサル前に、マイク・ケーブル・アンプ・ミキサー間の導通確認を行いましょう。

グラウンドチェッカーやテスターで「0V近く」を示すことが理想です。

わずかな電位差(0.5〜1V)でも、湿気などの条件下では感電を感じることがあります。

🧤 絶縁素材のスタンド・マットを使用

「鉄の棒で代用」したマイクスタンドは、感電経路を増やす行為です。

安全のために、樹脂製スタンドや絶縁マットを使用し、マイクと人体の間に直接的な導電経路を作らないようにしましょう。

📋 プロ現場での安全チェックリスト

- アース付き三芯電源を使用している

- 電源タップの極性を確認済み

- 照明・音響の電源を分離している

- マイク・ケーブルの導通チェック済み

- 鉄製スタンドや鉄の棒での代用をしていない

- リハーサル前に全員で安全確認を実施

これらを日常的に行うことで、感電事故のリスクは限りなくゼロに近づきます。

⚡ アースが取れないとどうなる?

アース(接地)は、電気が漏れた時に地面へ逃がす安全ルートです。

これが無いと、機材の金属部分やマイク筐体に電位が溜まり、感電やノイズの原因になります。

特に古い会場や住宅では、二芯コンセント(アースなし)が多く

「三芯プラグを差し込めない」

「鉄の棒で代用していい?」

と悩む人が多いですが、鉄の棒を刺すのは絶対にNG。

これはアースではなく、“導線を人体に近づけているだけ”の危険行為です。

🧰 アースが取れない時の代替策

✅ ① 絶縁を強化(感電防止の第一歩)

アースが取れない時は、電気を逃がすのではなく「人に伝えない」という発想に切り替えます。

- 絶縁マットを足元に敷く

- 樹脂・プラスチックのマイクスタンドを使用

- マイクホルダーの根元に絶縁テープを巻く

- シューズはソールが厚いゴム製を選ぶ

これだけでも、感電時の電流経路が大幅に遮断され、体へのショックを軽減できます。

⚙️ ② 電源を統一して電位差をなくす

アースが取れない場合は、機材間の電位差をなくすことが最も重要です。

- ミキサー・アンプ・PA機材を同一電源タップから取る

- 照明や映像機器は可能な限り別回路に分ける

- 延長タップを複数使うときは、一つの元電源から分岐させる

こうすることで、機材同士に

「電気の高さ(電位差)」

が生まれず、マイクやギター間での感電が起きにくくなります。

🔌 ③ アイソレーショントランス導入

もし予算が許すなら、アイソレーショントランス(絶縁トランス)を導入しましょう。

これは電源ラインを物理的に絶縁し、機材同士の電気的つながりを遮断します。

メリット:

- 感電リスクをほぼゼロにできる

- グラウンドループノイズも除去

- ライブPA現場でプロが必ず使う安全機材

一台でPA全体の電気環境を安定させられるため、

「アースが取れない現場」では最強の対策になります。

🧯 ④ グラウンドリフト機能を活用する(DI・機材)

多くのDIボックスやミキサーには、「GND LIFT(グラウンドリフト)」スイッチがあります。

これをオンにすると、信号ラインのグラウンドを一時的に遮断でき、電位差によるノイズ・感電を防げます。

ただし、すべての機材で同時にリフトすると逆効果の場合もあるため、基本は「マイク側 or 楽器側」のどちらかで調整するのがコツです。

🧠 ⑤ 簡易アースターミナルを使う

「どうしてもアースが欲しい」場合に、市販の簡易アース線を使う方法があります。

これは電源タップや機材のアース端子に接続し、

金属サッシや水道管など既存の接地構造にクリップで固定するタイプ。

⚠️ ただし注意点として:

- プラスチック配管には接続しない

- 電気的に地面に繋がっている金属部

- 一時的な対処、長期使用は避ける

やってはいけないNG行為

- 鉄の棒や釘を地面に刺し「OK」とする

- 隣の機材の金属部分にアースを取る

- 建物の柱やフェンスなど接地が不明な接続

- 水気のある場所にアース線を垂らす

これらは危険な擬似アースであり、

下手をすれば漏電した電気を自分で引き寄せる結果になります。

✅ 現場での実践チェックリスト

- 全機材を同一電源タップで運用している

- 鉄製スタンドではなく絶縁素材を使用

- 足元に絶縁マットを設置

- DIボックスのGND LIFTを活用

- 感電時のブレーカー位置を全員が把握

- 鉄の棒などでアースを代用していない

🧠 まとめ

マイクの感電は、偶然ではなく「設備と意識の不足」で起こる必然です。

鉄の棒で代用するよりも、正しいアース・電源管理・導通確認を徹底すること。

それこそが、音を扱う人が守るべき“基本の安全”です。

ステージ上で安心して歌うためには、まず「電気の安全」から。

- ワイヤレス ラベリアマイク で失敗しない選び方とおすすめモデル

- マイクプリアンプ単体おすすめ5選|用途別で選ぶベストモデルと選び方ガイド

- 乾燥剤は“楽器の保険”|プロが教える楽器ケース内の湿度管理とおすすめ乾燥剤

- ドラム録音に必要なのはマイク選びよりも床と壁の確認がおすすめ

- プロドラマーへの最短ルート?Carinaのポータブルドラムがおすすめ!