「防音対策を考えているけど、木造と鉄筋、どっちが向いているの?」

そんな疑問を持つ方に向けて、実際に施工を行ってきた立場から、両者の違いや防音性能の決定的な差を解説します。

音に悩まされない空間をつくるには、素材選びがすでに勝敗を分けている——この記事でその理由を知ってください。

目次

- 1 木造?鉄筋?防音するビジネスを検討しているなら鉄筋一択

- 1.1 🧱 木造と鉄筋コンクリートの構造的な違いと防音性能

- 1.2 🧱 鉄筋コンクリート(RC造)の特徴と優位性

- 1.3 🔁 振動伝播の視点での構造差まとめ:

- 1.4 📌 補足:防音は“素材の性質×構造の密度”のかけ算

- 1.5 🔇 防音の基本公式「防音=吸音+遮音+制振」とは?

- 1.6 🛠 実際の施工現場のリアルな話

- 1.7 💥 実際にあった「木造防音やり直し案件」エピソード

- 1.8 💼 防音ビジネスにおいて鉄筋が有利な理由

- 1.9 🧰 木造でもできる限界防音対策とは?

- 1.10 ✍️ まとめ:防音は「構造選び」がすべて

- 1.11 関連

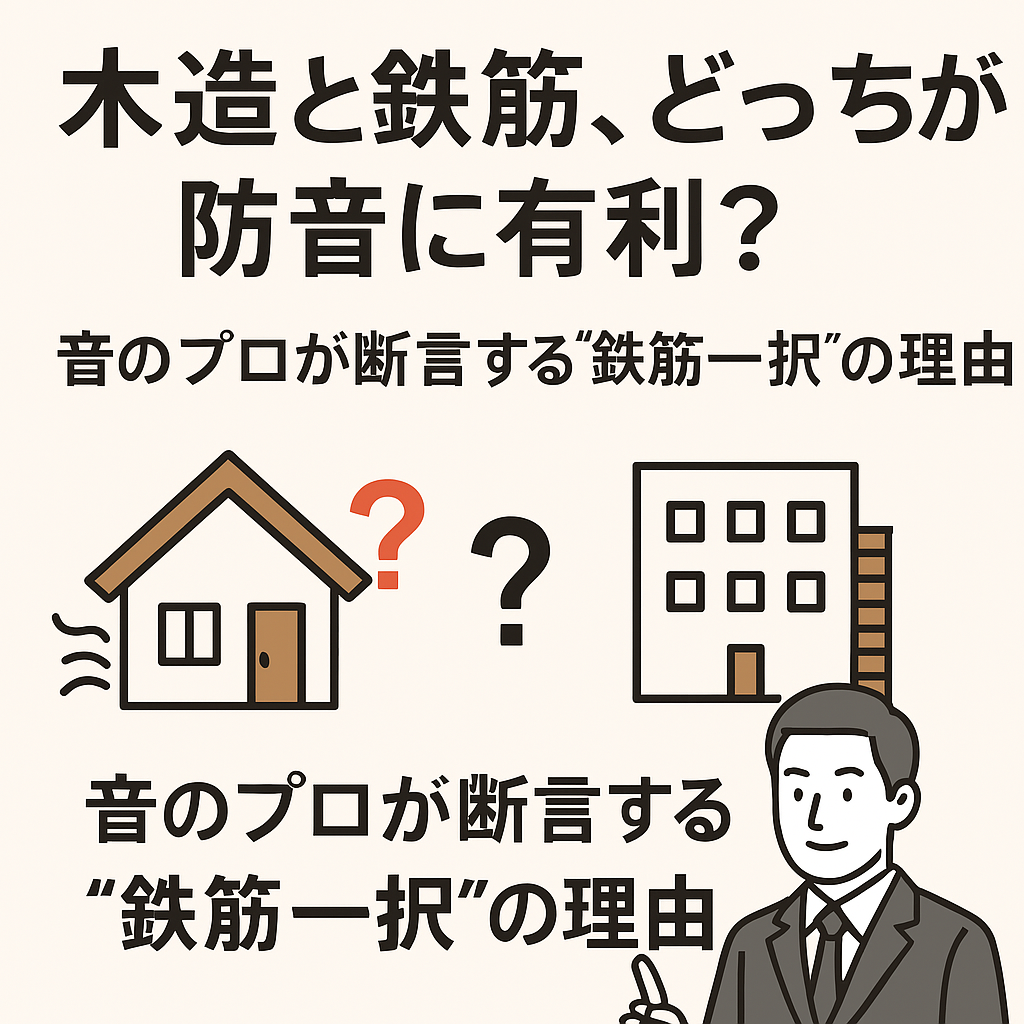

木造?鉄筋?防音するビジネスを検討しているなら鉄筋一択

- 木造と鉄筋の構造的な違い

- 防音の基本原則と「透過損失」の考え方

- 音漏れ実験や施工現場でのリアルな声

- なぜ“防音ビジネス”に鉄筋が有利なのか

- 木造でも可能な音漏れを防ぐ方法とは?

🧱 木造と鉄筋コンクリートの構造的な違いと防音性能

🔨 木造の特徴と防音の限界

木造は「柱・梁・壁」で構成される枠組構造(在来工法や2×4)が一般的です。

この構造のポイントは以下の通り:

- 素材が軽い・柔らかい → 振動しやすい

- 空気層が多く、吸音性には多少優れる

- ただし、「遮音性」が圧倒的に低い

✳ 振動伝播が起きやすい理由:

- 軽い木材は音の振動を壁・床・梁ごと共振させて伝えてしまう

- 隣の部屋や上下階に足音や生活音が“響く”のはこのせい

- 壁に遮音材を入れても、構造体そのものが振動源になるため、防げず限界がある

基本的に、木造の振動伝播は、その素材自体に問題があるため、何をしても解決することは難しい

🧱 鉄筋コンクリート(RC造)の特徴と優位性

鉄筋コンクリート構造は、鉄筋で補強したコンクリートの面構造(壁式構造)が主流です。

これは“音に強い”素材と構造が組み合わさっています。

✳ なぜ防音性が高いのか?

- 高密度かつ重量がある → 振動を伝えにくい

- 特に低音域(重低音)は重い素材ほど遮断しやすい

- 構造が一体化しているため、振動が拡がらず止まりやすい

✳「透過損失」の面でも優秀

透過損失とは、音が壁などを通り抜ける際にどれだけ減衰するかを表す数値。

RC構造はこの値が非常に高く、そもそも音が通りにくい素材なのです。

🔊 建築素材ごとの透過損失(TL)比較表【100Hz〜1000Hz付近】

100Hz以下の音を出す施設(ライブハウス、スタジオ、サブウーファーを接続してあるオーディオ機器を再生する環境、アコースティクピアノ、ドラムなどの振動を伴う楽器、ベースアンプなど)を防音する場合は、以下のデータは当てはまりません。

あくまで透過損失のdbは全ての周波数全体での数値であり、特に低域に関しては透過損失に関係なく、人間の耳に届きます。

🔍 ポイント解説

- 透過損失(Transmission Loss)とは

ある建材を通過する際に、どれだけ音が減衰するか(dB単位)を示す数値。高いほど防音性能が良い。

- 音域によって効果が異なる

高音(例:声、テレビ音)→ 比較的遮音しやすい

低音(例:重低音、バスドラム、振動)→ 重く密度の高い素材でないと防げない

- 密度 × 厚み × 構造の複雑さがカギ

鉄筋コンクリートが優れているのは、これらをすべて兼ね備えているためです。

📌 施工目線でのリアルアドバイス

- 防音性能を期待するなら、素材単体ではなく「構成(多層)」で見るべき

- 木造で鉄筋並みの防音を実現しようとすると、費用と工数が跳ね上がる

- 鉄筋コンクリートの防音は「スタート地点がすでに強い」ため、効率的

🔁 振動伝播の視点での構造差まとめ:

| 構造 | 振動しやすさ | 振動伝播 | 防音のしやすさ |

|---|---|---|---|

| 木造 | ◎(軽い) | 多い | 難しい(共鳴) |

| RC造 | △(重い) | 少ない | 非常に有利(遮音) |

📌 補足:防音は“素材の性質×構造の密度”のかけ算

鉄筋コンクリートは、構造体がすでに防音の役割を果たしている

→追加対策が少なくて済む

いくら高性能な吸音材を使っても、構造そのものが音を通せば意味がない

木造であれば

防振ゴム・浮き床・二重天井など

別次元の対策が必要

🔇 防音の基本公式「防音=吸音+遮音+制振」とは?

① 吸音(sound absorption)

音を「吸収」して反響を減らす機能。

- 主に室内音の残響対策や、音の「広がり」を抑える役割。

- グラスウール、ロックウール、ウレタンフォームなどが代表的な吸音材。

- 木造建築は壁の中に空気層があり、吸音材を入れやすい構造。

➡「音を吸う」のは得意。

公式【 DIYで簡単!騒音対策 】防音ファストラボ® 吸音パネル スクエア型 12枚セット ( 音の悩みの軽減に ) 吸音材 防音材 防音シート

② 遮音(sound insulation)

音を「遮る」力=音を通さない壁をつくる力。

- 音の透過を防ぐ、つまり隣室や外への“音漏れ”を防ぐために必要。

- 遮音効果は「素材の質量(重さ)と密度」に依存。

- 木造の柱や合板は軽く、音を通しやすい

➡ 遮音性が低く、弱点になりやすい

- 鉄筋コンクリートは重く密度も高いため、低音も含めて音を通しにくい

YOPIN 遮音シート 厚さ2mm 面密度 約3.5kg/㎡ 手軽サイズ 軽量 軟質 防音シート

③ 制振(vibration damping)

音による振動(共振)や響きを減衰させる力。

- 音は「空気を振動させる」だけでなく、建物自体を振動させて音が伝わる

- 木造は軽く柔らかいため、音の振動が柱や梁を伝ってしまう=「振動伝播」

➡ 隣の部屋に響くのはこれが原因。

- 制振材(例:制振ゴム、制振テープ)や浮き床構造で共鳴を防ぐ工夫が必要。

- 鉄筋は構造自体が振動しにくいので、制振効果も高い

てっぱんゴム(黒) 厚さ5mm×幅1M×長さ2M ゴムシート シート ゴム

制振を目的としたゴムマットは、厚さと重さのあるものが重要です。

費用はかかりますが、工事現場などで使う、上記のようなゴムシートが一番、制振能力値が高く、防音目的では最高性能になります。

安い薄手のゴムマットは、ほぼ防音の効果期待できないので、ご注意ください。

例:高層ビルで音が伝わりにくいのは、躯体が振動を吸収しにくい構造だから。

💡 実際の施工現場での「素材の限界」

- 木造建築では“吸音はしやすい”けど“遮音には不向き” → たとえば防音室を作っても「家全体が鳴ってる」ような現象が起きがち。

→ よほどの施工(浮き床、二重壁、遮音マス材)が必要=コストが高い。

- 鉄筋建築は“遮音・制振が構造に含まれている”

→ 最初から静か。追加の防音対策が少なくて済む。

→ 防音目的のリノベやテナント利用では鉄筋が圧倒的に有利。

🔍 木造 vs 鉄筋 防音3要素の比較まとめ

| 項目 | 木造 | 鉄筋コンクリート |

|---|---|---|

| 吸音 | ◎ (吸音材を施工しやすい) | ○ (吸音性低め) |

| 遮音 | △ (音を通しやすい) | ◎ (音を通さない) |

| 制振 | △ (振動が共鳴しやすい) | ◎ (振動しにくい) |

PR

この記事は

ライブハウスUntitledなどを運営する

el music entertainment

が作成しています

レンタルスペース、東京都上野駅 100名規模

DJイベント、オフ会、ファンミーティング

マイク、音響完備のステージ

土日料金 半日¥49800-終日¥99800-

100名規模で都内最安値でレンタルできる会場

場所:

台東区上野公園、東京芸大近く

イベントスペース Untitled

[リンク: https://www.mobile-untitled.com/]

体験談:防音施工を10年以上してきた結果、職人がリアルに感じること

基本的に、大きな音や低音を出す場合、木造だとどれだけ頑張っても、防音することは現実的な生活範囲やデザイン、利用しやすさなども考えると、「不可能」の一択。

日常会話は超低音を発しない環境であれば、振動音を除く簡単な遮音は現実的なレベルで可能。というのが、我々の見解です。

🛠 実際の施工現場のリアルな話

防音の施工は「図面上の理想」と「現場の現実」がぶつかる世界。

特に木造と鉄筋では、最初の段階から考えるべき“戦略”がまるで違います

🪵 木造物件での苦戦エピソード

■ 壁の中に防音材を詰めても…

木造物件のリフォーム依頼でよくあるのが「隣室への音漏れをなくしたい」という相談。

- 吸音材(グラスウールやロックウール)を壁内に詰めても、肝心の遮音が足りない

- 軽い構造体が音の振動を共鳴させて別の場所から音漏れ(例:天井、床下)

🧱 結果 →

「壁は静かになったけど、今度は床から音がする」とクレーム

■ 二重窓やドアに頼るが…

- 木造は“開口部”が柔らかく、密閉性も低いため、サッシやドアからの音漏れが激しい

- 二重窓にしたり、防音ドアを使っても、壁や床の遮音性能が追いついていないと台無し

🧾 コストはかけたのに「効果が実感できない」

→ やり直し希望が多い

■ 浮き床+遮音パネル施工の難しさ

- 本格的な防音スタジオを木造で作ると、遮音性能70dB以上が求められることも

- この場合、床をフローティング構造にして浮かせ、壁も二重構造に

- すると壁厚50cm以上、施工費300万円超え、天井高が足りない…など現実問題が多発

「住居用の部屋には無理だった」という結果も少なくない

鉄筋コンクリートならどうか?

■ 壁そのものが“防音材”

鉄筋コンクリート造のマンションやオフィスでは、外壁だけで50〜60dBの遮音性。

- 最初から構造が重く、密閉性も高いため、軽微な施工で大きな効果

- 吸音材の追加だけで“完成”するケースも多数

✅ リフォーム費用を抑えつつ、効果はしっかり実感 → 顧客満足度が高い

■ 天井・床の共鳴も少ない

- 鉄筋は面で音を受け止める構造なので、振動の広がりが抑えられる

- 木造で苦労した「隣に響く低音問題」も、ほとんど気にしなくてよい

- 構造体が“ノイズバリア”になってくれる安心感

💥 実際にあった「木造防音やり直し案件」エピソード

■ ケース1:木造2階建ての自宅でドラム練習室を作ったが…

- 吸音材・遮音ボード・二重窓などフル施工

- しかし床下を伝って低音が1階に漏れ苦情に

- 追加施工で“浮き床+防振材” → 予算が2倍

- 結果:「最初から鉄筋にすれば」との声

■ ケース2:鉄筋賃貸で動画収録スタジオ化

- 小規模工事(吸音パネルなど)で完了

- 隣室の苦情ゼロ、撮影音もクリアに収録

- リピートで2室目の施工を依頼

→ 大成功案件

💼 防音ビジネスにおいて鉄筋が有利な理由

🔧 1. 防音製品・技術の“効き”が良い

防音製品や吸音パネル、遮音カーテン、制振材などは、「音の通りにくい環境」ほど効果が発揮されます。

- 鉄筋構造はもともと遮音性能が高いため、

→ 小さな追加施工で「しっかり静か」

- 一方、木造だと音が建物全体を伝ってしまうため、

→ 製品が“効いたかどうか分かりにくい”という現象が起こる

🎤 3. 防音が必要な業種との相性が良い

顧客にとっては、「あとで防音する」よりも

“最初から静か”な環境に住む・働く”

ほうが安心感がある。

- 音に悩む人(カップル・赤ちゃん・音楽関係者など)は、

→ 鉄筋物件というだけで「安心して契約」しやすくなる

- 防音工事を依頼する企業も、RC構造の物件を選ぶ傾向が強い

- 音に悩む顧客にとっては「元から静か」が最大の安心材料

- カラオケ、防音スタジオ、サロンなどの防音ニーズと相性が良い

これは“構造そのものが売り”になる=物件選定の武器にも

🎤 3. 防音が必要な業種との相性が良い

鉄筋構造は、特に以下のような音に対するニーズが高い業種”との親和性が抜群です。

🔊 具体的な業種とメリット:

- カラオケルーム

→ 隣室からのクレームが激減。フロア全体の防音コストも削減。

- 音楽スタジオ(バンド・ボーカル・配信者)

→ “素の状態”でもある程度静かなので、レコーディングに最適

→ 遮音ドアや吸音パネルだけで仕上がることも多い

- 美容室・リラクゼーションサロン

→ 低音のバリバリ音や外音が入らない=リラックス空間が保てる

→ アロマや音楽による演出効果がアップ

- YouTuber・ポッドキャスター

→ 撮影・配信トラブルを減らせる

→ 映像や音声クオリティの向上で差別化

鉄筋構造の魅力は「防音商品が“活きる”土台を持っている」こと

木造では、努力が“相殺される構造的な限界”がある一方、鉄筋構造は「構造そのものが防音の味方」になってくれる。

つまり、“効く環境”だから、防音事業としても提案しやすく、成果も出やすい。

🧰 木造でもできる限界防音対策とは?

木造構造は本質的に音に弱い——

しかし、工夫次第である程度の防音は可能です。

ただし、「どこまでを目指すか」と「どこに重点を置くか」が成功のカギになります。

🧱 1. 二重壁構造(ダブルウォール)

内壁を既存の壁から独立させてもう一枚設ける

音を“空気層”に逃がす構造。

■ メリット

- 遮音性能UP、特に中高音域の防音に有効

- 遮音等級で+20dBほど改善されることも

■ デメリット

- 壁の厚みが増し、室内が狭くなる

- 施工費が1面15万円程度とコスト高

効果はあるが、生活などに使う用途を考えると空調や給排水を含めて全面施工は現実的ではない場合が多い

2. 吸音パネルの設置

■ 概要

壁や天井に吸音材(フェルト、ウレタン、グラスウール系)を貼る

室内の響きを抑える

■ メリット

- リーズナブル(1㎡あたり1万円程度)

- DIYでも導入可能

- 内装デザインとしても活用しやすい

ottostyle.jp 吸音パネル 吸音材 防音材 吸音ボード 【80×30cm/6枚】 ウォールパネル 防音パネル

賃貸や自宅で、吸音材を配置する時はデザイン性も考える必要があります。

■ デメリット

- 吸音=“反射を抑える”だけ

- 音漏れ(遮音)にはほぼ効果なし

防振ゴム・制振マットの導入

機器の下や床材の下にゴム材・制振材を挟んで、振動の伝播を抑える。

■ メリット

- 洗濯機・冷蔵庫・スピーカーなどの共振を大幅にカット

- コストも数千円〜と導入しやすい

■ デメリット

- 部屋全体への効果は薄い

- 複数箇所に導入しないとバランスが取れない場合も

✅ 「接地音がうるさい」と言われたら即検討

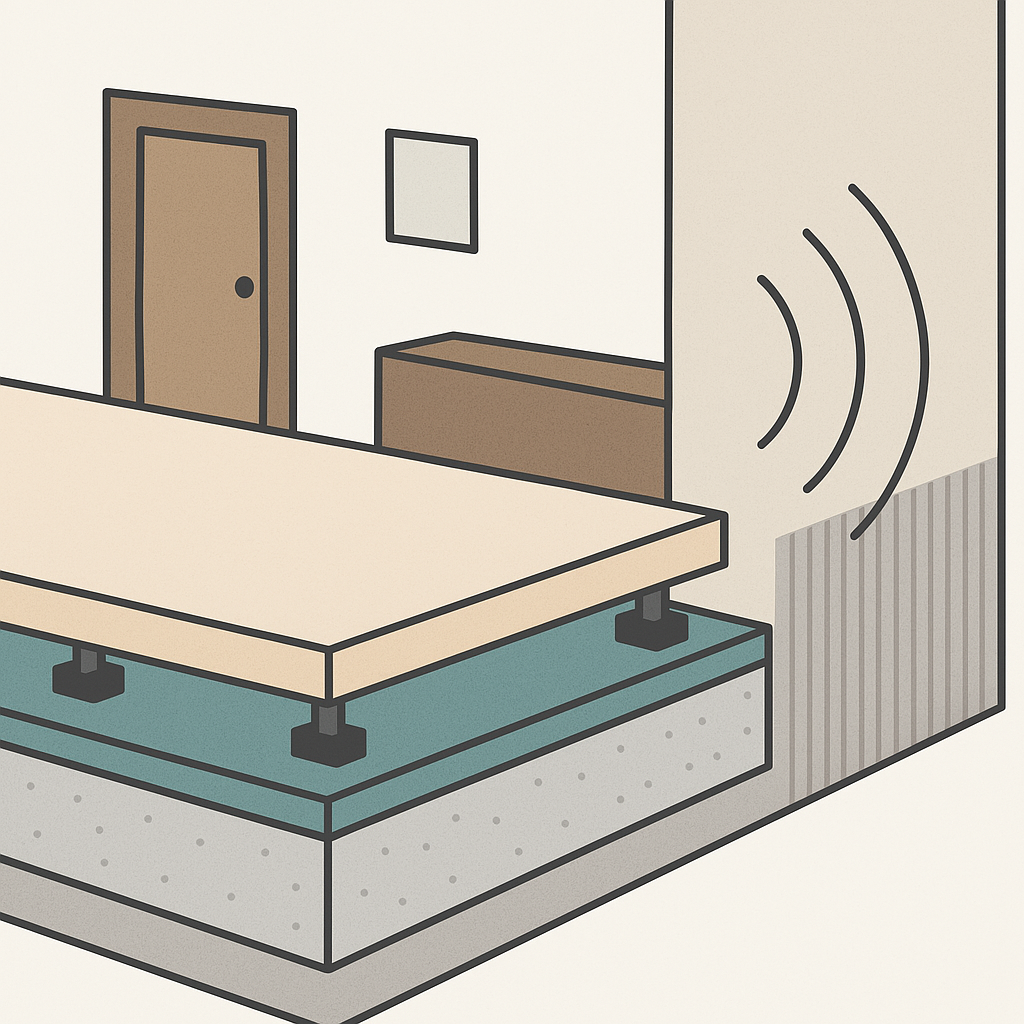

4. 浮き床構造(フローティングフロア)

既存の床とは直接接触しない新しい床を作ることで、振動音(衝撃音)を遮断。

■ メリット

- 上階の音を階下に伝えにくくする

- ドラム、ピアノなどの楽器対策にも有効

■ デメリット

- 大がかりな工事(30万〜100万円以上)

- 天井高が数cm〜10cm下がる可能性あり

実際浮床にしたところで、建物自体に大きな振動が加わる(大勢でのダンスやドラムなど)場合は、防音できないケースもあり、費用に対してのリスクがかなり大きい。

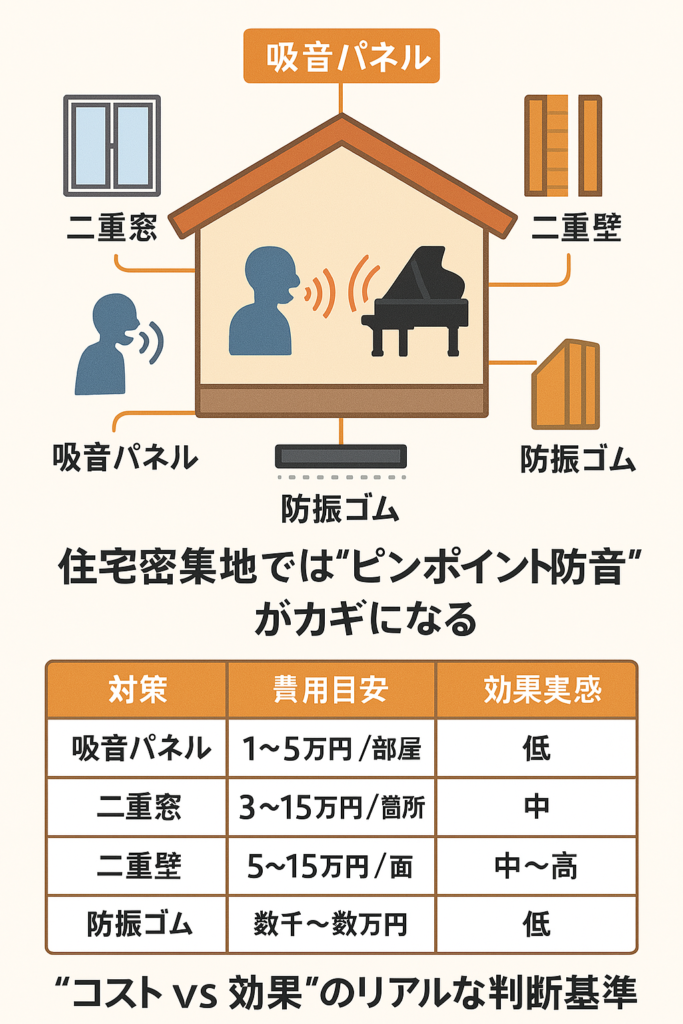

住宅密集地では“ピンポイント防音”が成功の鍵

全面的に音を止めるのが難しい木造では、「音が出る場所」または「苦情が来る方向」だけ対策するという考え方が現実的です。

🔽 ピンポイント対策の例

| 対策 | 費用目安 | 効果実感レベル(◎高〜△低) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 吸音パネル | 1〜5万円/部屋 | △ 響き◎ 漏れには× | DIY可能 |

| 二重窓 | 3〜15万円/箇所 | ○ 中高音には効果あり | 窓サイズによる |

| 二重構造壁 | 5〜15万円/面 | ○〜◎ 遮音性能UP | 複数面施工で効果大 |

| 浮き床施工 | 30〜100万円以上 | ◎ 特に 打撃音・低音 | 大掛かり・工期必要 |

| 防振マット 制振材 | 数千〜数万円 | △ ピンポイント効果 | 部分対策用 |

💰「コスト vs 効果」のリアルな判断基準

木造防音は「目的」「方向性」がすべて

- 音楽用途 or 騒音苦情など、対策する“目的の明確化”が最優先

- 全面施工は高コスト・高難度 → “集中防音”がコスパ良し

- 木造でも理解と計画次第で「静かな空間」は作れる

✍️ まとめ:

防音は「構造選び」がすべて

- 防音の基本「吸音・遮音・制振」のバランス

- 木造は“吸音”は得意だが“遮音制振”には限界

- 鉄筋コンクリートは構造自体が優れた遮音材

- 木造でもピンポイント対策や工夫で一定の防音は可能

→ ただし費用・手間・設計制限が大きい

- 防音設備の効果は「構造によって左右される」

- 防音ビジネスは、“構造から静か”が成功のカギ

- カラオケ、スタジオ用途には鉄筋構造が最適解

- 物件選び・開業時には「構造がすべて」

10年以上、ライブハウスや撮影スタジオの防音施工に携わってきましたが、結論としては、やはり物件の特性による。ということが一番、防音する上で大切。

鉄筋か木造かというのもとても大切ですし、1階なのか?隣接テナントはあるのか?テナントオーナーの意向は?など、複合的な要素が合わさります。

一般的に、防音工事の予算は平米いくらでHPなどで記載されますが、実際はまったく当てにならないことも多く、物件や立地などを確定した上で、ご相談いただければ相場よりも圧倒的に安い値段で施工できるケースもあるので、お気軽にご相談ください。

音のプロが、構造から一緒に考えます。

防音のご相談はこちらから。

住宅〜店舗・スタジオまで、施工経験豊富なスタッフが、あなたの目的と予算にあわせた“現実的な防音提案”をいたします。